■ 강서구 역사·문화 탐방 기행문 (1)

마곡나루역(9호선, 공항철도)~서울식물원(호수원, 주제정원)~겸재정선미술관(내일의 작가전)~궁산땅굴역사전시관~궁산근린공원~궁산역사문화둘레길~소악루~서울양천고성지~전망대~성황사~양천향교~옛날 전통국수 제조집~조계종 홍원사~양천현아지~하마비~선두암문화공원

◇ 《서울식물원》 관람 안내

지하철 9호선 마곡나루역 연결통로 도보 1분

열린숲, 호수원, 습지원: 연중무휴(무료)

주제원(주제정원, 온실)

하절기 09:30~18:00(월요일 휴관, 동절기 09:30~17:00)

요금 5,000원 청소년 3,000원, 소인 2,000원

◇ 《겸재정선미술관》 관람 안내

지하철 9호선 양천향교역 1번 출구 도보 5분

하절기(3월~10월) 10:00~18:00

동절기(11월~2월) 10:00~17:00

관람 요금 어른 1,000원(청소년 군경 500원)

◇ 《궁산땅굴전시장》 관람 안내

지하철 9호선 양천향교역 1번 출구 도보 5분

오전 10:00~오후 4:00 (월요일 휴무) 무료

◇ 《양천향교》 관람 안내

지하철 9호선 양천향교역 1번 출구 도보 5분

개방시간 : 오전 10:00~오후 4:00 (월요일 휴무) 무료

◇ 《선두암문화공원》 관람 안내

지하철 9호선 양천향교역 7번 또는 8번 출구 도보 5분

개방시간 : 연중 제한 없음

■ 시간과 자연을 품은 궁산둘레길 힐링산책

º 일시: 2021.08.14(토) 14:00~17:30

º 장소: 궁산(宮山) 역사·문화 둘레길

º 참가자: 김기석, 이건재, 이희대, 김영택 4인 (고교 친구들)

▶ 오늘의 탐방코스

집 출발~마곡나루역(9호선, 공항철도)~서울식물원(호수원, 주제정원)~겸재정선미술관(내일의 작가전)~궁산땅굴역사전시관~궁산근린공원~궁산역사문화둘레길~소악루~서울양천고성지~전망대~성황사~양천향교~옛날 전통국수 제조집~조계종 홍원사~양천현아지~하마비~양천향교역(9호선)~집으로(Home)

◇ 강서구 역사 문화 관광지를 찾아서

찌는듯한 무더위도 조금 누그러져 마음이 여유러워진 8월 중순, 오늘은 잠실과 마포, 사당동에서 멀리 이곳 강서구까지 찾아온 고등학교 친구들과 함께 궁산(宮山)의 둘레길을 걸으며 역사·문화 탐방을 했다. 강원대 이건재 교수의 제안으로 탐방 약속을 하였는데, 오늘 아침 오랜만에 기석 친구가 함께 하겠다는 연락이 왔다. 오후 2시 이 교수의 서울의대 후배인 재활의학과 이 원장도 마곡나루역에서 함께 했다. 이 교수는 겸재정선미술관에서 합류했다.

◇ 서울식물원.. 꽃망울 터뜨린 ‘아마존빅토리아수련’

집을 나서서 10분쯤 걸어가면 강서구민의 쉼터이며 자랑거리인 《서울식물원》이 나온다. 한여름에 피어나는 꽃이 많지 않은데 서울식물원 호수원 연밭에 아마존에서나 볼 수 있는 ‘아마존빅토리아수련’이 신비롭고 아름다운 꽃망울 터뜨리며 한여름 한줄기 빗물처럼 시원함을 선사해 준다. 아마존빅토리아수련은 남미 아마존강 유역이 원산지인데 잎이 3m까지 자라는 초대형 열대 수생식물(水生植物)이다. 빅토리아수련은 밤에만 아름다운 꽃을 피워 ‘밤의 여왕’이라 불린다.

◇ 서울식물원 호수원, 꽃이 피어난 아마존빅토리아수련

꽃은 이틀 동안만 피는데 첫날 오후 늦게 피어난 순백색의 꽃은 이튿날 수분(受粉)이 되면 점차 꽃잎이 분홍색으로 변하고 붉은 색이 짙어지면서 다른 모습으로 변신한다. 수분이 끝나면 화려한 꽃은 지고 물속으로 가라앉는다. 빅토리아수련 잎은 쟁반처럼 생겨 비가 오면 빗물이 고일 수 있는데 이를 방지하기 위해 잎자루와 잎의 끝쪽에 골을 만들어 빗물이 자연스레 흘러내리도록 한다. 넓고 커다란 잎은 어린아이가 위에 올라가도 가라앉지 않을 정도의 큰 부력(浮力)을 갖고 있다고 한다.

◇ 뜨거운 한여름에 꽃을 피운 나무수국

서울식물원 주제정원에 들어서니 나무가지 끝에 커다란 꽃송이를 가득 매달고 있는 나무수국이 “힘내라”며 코로나로 지친 우리들 마음을 위로해주며 반겨 맞아준다. 코스모스와 벌개미취 꽃들이 무더기로 피어나는 것을 보니 산들바람 부는 가을이 저만치서 다가오는 것 같다. 서울식물원은 식물연구 본연의 역할과 함께 도시 시민들의 생태 감수성을 높이기 위해 만들어진, 식물원과 공원을 결합한 ‘보타닉공원’이다. 서울식물원은 집 가까이에 있어 자주 찾는 곳인데 올 때마다 새롭다. 코로나 4단계로 실내공간인 온실은 잠정 폐쇄되어 아쉬움을 남긴채 궁산(宮山)으로 발걸음을 옮겼다.

◇ 겸재정선미술관.. 진경산수화의 거성, 겸재(謙齋) 정선

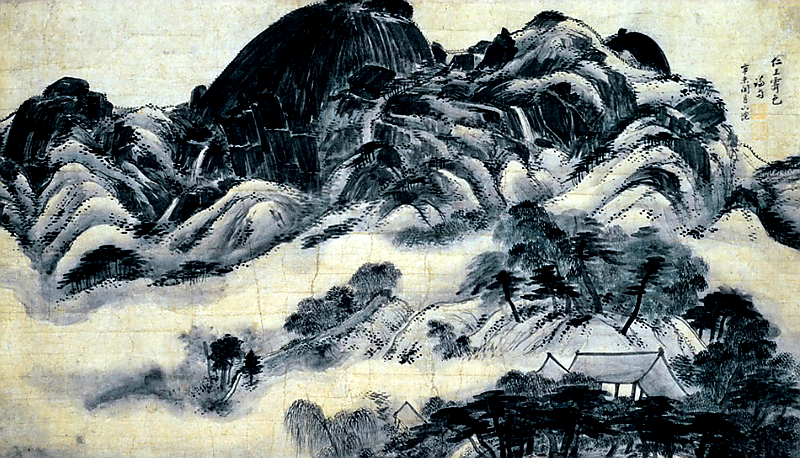

궁산을 오르기 전 먼저 《겸재정선미술관》을 관람했다. 미술관 입구에 겸재 정선을 기리는 공덕비(功德碑)가 세워져 있다. 겸재 정선(1676~1759)은 우리나라 회화 역사상 신라의 솔거, 고려의 이녕, 조선의 안견과 더불어 4대가(四大家)로 꼽힌다. 특히 조선 시대의 산수화에 있어서는 후기를 대표하면서 초기의 안견과 함께 양대가(兩大家)로 불린다. 겸재는 상상해서 그리는 사의(寫意)산수화 혹은 관념(觀念)산수화에서 벗어나 우리나라에 실재하는 명산승경(名山勝景)을 화폭에 담았다. 그는 실경(實景)의 단순한 재현이 아니라 회화적 재구성을 통해 경관에서 받은 감흥과 정취를 감동적으로 구현해 내는 진경(眞景)산수화를 개척하고 완성했다.

◇ 겸재 정선.. 탁월한 재능과 부단한 절차탁마의 노력

겸재의 진경(眞景)산수화는 실경(實景)산수화의 전통을 계승하고 새로이 전래된 남종화법(南宗畵法)을 결합하여 창출한 새롭고 독창적인 화풍을 보여준다. 당시에는 그의 화풍이 너무도 파격적이어서 겸재의 절친한 10년 연하 이웃 친구인 조영석은 자신의 문집에서 “조선산수화는 겸재 선생으로부터 ‘개벽’이 시작되었다”고 정곡(正鵠)을 찔러 갈파했다. ‘개벽’을 이룬 선생의 진경산수화풍은 선생의 탁월한 그림 재주와 부단한 절차탁마(切磋琢磨)의 노력이 결합하여 일구어낸 불후의 업적이다. 겸재를 평생 지근에서 지켜본 조영석은 “선생이 쓰고 버린 몽당붓을 묻으면 무덤을 이룰 지경이다” 라고 한 말, ‘매필성총’(埋筆成塚)에서 그 사실을 확인할 수 있다.

◇ 화가 정선과 시인 이병연의 시화환상간

겸재는 문재(文才)를 숨기고 오로지 그림으로만 자신을 드러낸 겸양의 인물이다. 겸재는 자신의 그림과 당시 최고의 시인(詩人) 사천 이병연의 시를 맞바꾸어 감상한 ‘시화환상간(詩畵換相看)’은 문학과 회화의 새로운 지평을 열었다. 겸재의 작품 중 금강전도(金剛全圖)와 인왕제색도(仁王霽色圖)가 대표작으로 높이 평가되고 있다. 겸재는 가장 한국적이고 창의적인 독보적 산수화풍을 일군 조선 후기 최고의 거성(巨星)이다.

겸재의 이런 훌륭한 업적은 타고난 재주와 겸손한 성품, 부단한 노력이 합쳐져 일구어 낸 결과다. 겸재는 84세가 되던 1759년 평생의 화업(畵業)을 마감하고 서거하였다. 양주 계성리(현 도봉구 쌍문동)에 안장되었으나 묘소는 찾을 수 없다.(겸재 정선 공덕비 글 참고) “아는 만큼 보이고, 보이는 만큼 느낀다”고 했던가. 겸재 정선 공덕비에 적힌 글을 읽고, 진경산수화(眞景山水畵)의 대가인 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)의 삶과 그의 작품에 관한 기본 지식을 얻은 후 미술관으로 들어섰다.

◇ 겸재정선미술관 특별전 1: ‘보통의 의자들’

겸재정선미술관 입구에서 발열체크와 전화인증을 마치고 1층 특별전시실에서 특별전 ‘보통의 의자들’을 관람했다. ‘보통의 의자들’展은 2020년 제11회 《겸재 내일의 작가》 공모에서 대상을 수상한 김지연 작가를 초청하여 마련한 특별전이다. 이전의 ‘앉은 자리’ 작품 시리즈에 이어 이번 전시에서는 제 역할에 맞게 펼쳐지지 못하고 의미를 상실해 버린 의자들을 제시함으로써, 현재의 예기치 못한 사회 현상으로 인해 자신의 자리를 잃어가고 보통의 일상들이 사라져가는 불안감과 외로움을 투영(投影)해 보여 준다.

◇ 《겸재 내일의 작가》 공모 수상자展

제1기획전시실에서는 2021 《겸재 내일의 작가》 공모 수상자展이 열리고 있었다. 열정과 실험적 의지를 바탕으로 재료와 기법, 메시지가 강하게 전달되는 여덟명의 신인(新人) 작가들 작품들이라고 한다. 사실 어떤 그림이든 설명이 없으면 작품을 보고 작가가 무엇을 표현하려 했는지 작가의 내면 세계와 작품 의도는 무엇인지 쉽게 알 수 없다. 미술 작품은 감상하는 사람의 관점에 따라 다양한 해석이 가능하다. 무릇 진정한 교감(交感)이 이루어져 가슴 뛰게 하는 감동을 주는 작품이 있다면, 그것이 나에게 훌륭한 작품이 아닐까 하는 생각을 해 본다.

◇ 미술은 보이지 않는 것을 보이게 만드는 것

“미술은 눈에 보이는 것을 그리는 것이 아니라, 보이지 않는 것을 보이게 만드는 것이다”라는 말이 생각난다. 작가의 창의성을 강조한 말이 아닐까. 가끔씩 명화(名畵)를 보면서 시대적 배경과 화가들의 삶을 살펴보곤 한다. “삶이 공허하고 보잘 것 없다고 느껴질 때는 자신만의 눈으로 사물을 집요하게 관찰하고 무한한 상상력으로 무언가를 창조하라”고 했던가. 미술이든 음악이든 문학이든 창작 활동을 할 때 삶은 더욱 윤택하고 풍요로워질 것이다. 그림을 보는 안목을 높이고 미적 감수성을 길러, 삶의 활력을 위해 취미생활로서 나만의 그림 창작 활동을 해 보고 싶어진다.

◇ 겸재 정선따라 《진경산수화》 속을 걷다

겸재 정선 이전의 그림은 중국 시화에 나오는 풍경이나 중국 그림을 따라 그리는 ‘관념산수화’(觀念山水畵)가 주를 이루었다. 그러나 정선은 그런 중국풍에서 벗어나 실제 우리나라 풍경을 직접 보고 느낀 감흥을 그림에 담았다. 그것이 바로 ‘진경산수화’(眞景山水畵)다. 산수화는 보통 풍경을 있는 그대로 그리지만 정선은 풍경 속에 자신의 느낌과 생각을 표현하였다. 이런 정선의 화풍은 단원 김홍도와 혜원 신윤복 등 후대 화가들에게 큰 영향을 끼쳤다고 한다.

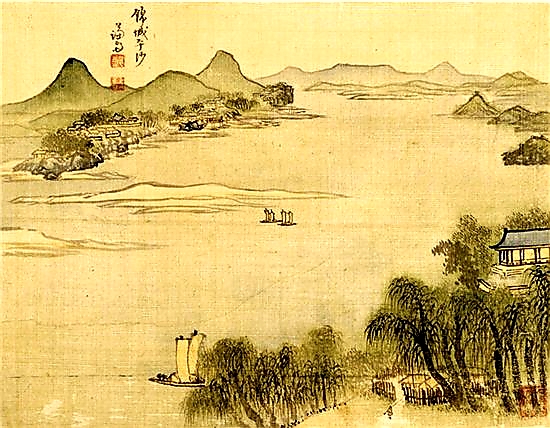

옛 한양의 모습과 현재 서울의 모습을 비교하여 보여주는 디지털 화면 앞에 발걸음을 멈췄다. 겸재가 그린 광진, 양화진, 송파진, 동작진 등 한강나루와 세검정, 경복궁, 압구정, 선유봉, 개화사 등의 한양진경(漢陽津景) 그림이 현재의 모습과 비교되어 디지털 전시되어 있었다. 이건재 교수는 이것이 무척이나 인상깊은지 감격해 하며 디지털 화면을 몇 번이나 돌려보면서 체험적 설명을 덧붙인다.

◇ 천원권 지폐, 겸재 정선의 《계상정거도(溪上靜居圖)》

전시실에 ‘국민화가 겸재 정선의 그림 이야기’ 코너에 재미있는 천원권 지폐 이야기가 적혀 있다. 천원짜리 지폐 앞면에는 조선 중기의 학자 퇴계 이황 선생과 성균관 유생들이 글을 익히던 명륜당, 퇴계 선생이 가장 아꼈다는 매화가 그려져 있다. 그리고 뒷면에는 퇴계 선생이 머무르던 도산서원을 그린 겸제 정선의 그림 ‘계상정거도’(溪上靜居圖)가 담겨져 있다. 계상정거도(溪上靜居圖)는 ‘시냇물이 흐르는 곳에서 조용히 지내다’라는 뜻으로 퇴계 이황 선생이 머물던 도산서원(陶山書院)을 중심으로 그 주변 모습을 담은 그림이다. 겸재 정선의 작품 ‘계상정거도’(보물 585호)는 역대 고미술 경매 역사상 최고가인 34억에 낙찰된 그림이라고 한다.

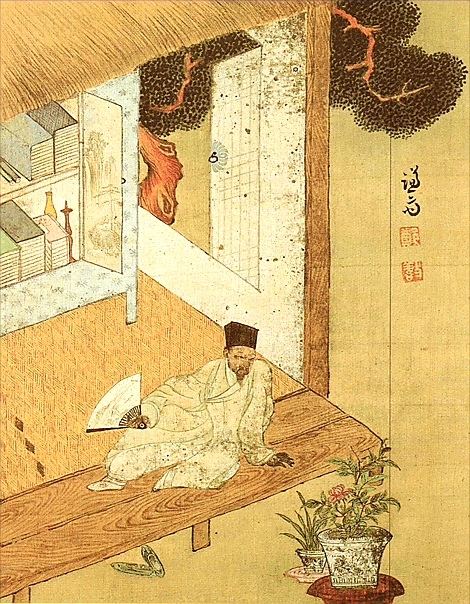

◇ 《독서여가도(讀書餘暇圖)》 그림 속 겸재 모습

2층 겸재기념실에서 정선의 발자취와 그림을 감상하고 3층으로 올라왔다. 정선의 자화상으로 추정되는 작품 《독서여가도》(讀書餘暇圖)를 실제 모습으로 재현해 놓은 모형이 보인다. 《독서여가도》는 당대 뛰어난 시인이자 친우인 이병연과 함께 꾸민 시화첩 《경교명승첩》에 장첩된 그림이다. 독서여가도 해설문을 그대로 옮겨 본다. 미색 중치막에 사방관(四方冠)을 쓰고 부채를 든 선비가 툇마루에 앉아 앞에 놓인 화분의 작약과 난초를 바라보고 있다. 마치 우주의 이치를 꿰뚤어보는 듯한 그의 눈길이 깊다. 열어젖힌 곁문 밖에는 해묵은 향나무의 둥치가 그림에 무게를 더한다. 방안에 놓인 책장 안에 서적이 수북이 진열되어 있다. 책장 문과 손에 든 부채에는 정선의 그림이 그려져 있다. 이들 그림에서 더위를 이겨내는 작가의 재치와 멋을 느낄 수 있다.

◇ 《망동산(望東山)터》와 붓 조형물

겸재정선미술관 후문쪽으로 나와 미술관 뒷동산에 오르면 망동산(望東山)터나 나온다. “개화산과 안현(안산), 목멱산(남산) 등에서 올리는 봉화를 살펴보고, 주변 풍경을 관망할 수 있는 망동산터”라는 설명이 둥근 원기둥 표지석에 새겨져 있다. 그 옆에 붓 조형물이 세워져 있고 바닥에는 그림이 그려져 있다. 별다른 설명이 없으나 진경산수화를 그린 겸재 정선을 상징하는 붓과 그림이 아닌가 짐작해 본다.

◇ 봉인된 시간과 역사의 터널 《궁산땅굴》

겸재정선미술관 3층으로 올라가 후문을 나서면 길 건너 왼쪽으로 ‘궁산땅굴역사전시관’이 보인다. ‘궁산땅굴’은 태평양전쟁 말기 일제 강점기 때 굴착되었는데, 무기와 탄약 등 군수물자를 저장하고 김포비행장을 감시하며, 공습 때에는 부대본부로 사용할 목적으로 만들었다고 한다. 궁산은 김포공항에서 3.1km떨어져 있다. 땅굴은 높이 2.7m, 폭 2.2m, 연장 길이 68m인데, 낙석의 위험 때문에 땅굴 안쪽으로 들어가지 못하고 입구에서만 환하게 불이 켜진 땅굴의 일부를 보았다. 땅굴 내부 전체를 촬영한 영상을 모니터로 보았다.

◇ 살아있는 역사교육의 장(場)

일제강점기 시절 이 땅굴을 굴착하기 위해 인근 지역 주민들을 보국대로 강제 동원하였다. 일본의 패전으로 해방을 맞아 굴착공사가 중지되었으며 그후 이곳은 여러 용도로 사용된 후 잊혀졌는데, 2008년 인근 주민 다수의 제보로 지하 땅굴을 발견하게 되었다고 한다. 땅굴을 체험전시관으로 조성하기 위해 공사를 진행하던 중, 대형 낙석이 떨어져 땅굴을 폐쇄한 채 관리하다가 2018년 출입구에 땅굴 내부를 조감할 수 있는 전시관을 조성하여 역사 교육의 장으로 재탄생하게 되었다고 한다.

◇ 겸재 정선의 자취가 담긴 《소악루》

‘궁산 역사·문화 둘레길’로 들어선다. 궁산 둘레길(1.63km)을 따라 걸어가면 겸재의 자취가 담긴 소악루과 예로부터 전략적 요충지였던 양천고성지 등 선조의 숨결이 어린 역사 유물도 만나고, 탁트인 한강의 정취도 느끼고, 울창한 숲속에서 힐링도 할 수 있다. 궁산공원 입구에서 둘레길을 따라 조금 걸어 올라가니 바로 ‘소악루’가 보인다. 언제인지 정확히 알 수 없으나 궁산 산정에 중국 양자강 동정호의 누각 이름을 본딴 ‘악양루’(岳陽樓)라는 누각이 있었는데 소실되었다고 한다. 영조 때 동복현감을 지낸 이유(李楡, 1675~1753)가 1737년 경관과 풍류를 즐기기 위하여 양천현아 뒷산인 궁산 기슭, 자신의 집 부근 옛 악양루터에 누각을 짓고 작은 악양루라는 뜻으로 ‘소악루’(小岳樓)란 이름을 붙였다.

◇ 옛 문인들의 풍류의 장 《소악루》

소악루는 그곳에서 바라보는 한강변의 뛰어난 절경으로 인해 당시 많은 문인들이 찾아오는 ‘풍류(風流)의 장’이었다고 한다. 진경산수화의 대가인 겸재 정선은 양천현령으로 재임하는 동안 수시로 소악루에 올라 한강의 풍광에 취해 산수화 그림을 그렸다. 그후 소악루는 소실되었고, 원래 위치로 추정되는 세숫대바위 근처가 아닌 겸재 정선이 그린 진경산수화를 토대로 한강변 경관과 조망을 고려하여 1994년에 현위치에 신축 복원하였다고 한다.

◇ 소악루에서 책을 읽고 있는 청년

과연 소악루에서 바라보는 한강변의 모습이 절경이다. 멀리 보이는 북한산과 가까이에 대덕산과 하늘공원, 유유히 흐르는 한강과 올림픽대로가 어우러진 풍광이 참으로 운치있고 아름답다. 우리 일행은 소악루에서 한강의 풍경을 감상하며 말없이 상념에 젖었다. 한 청년이 한여름 더위를 식혀주는 시원한 바람이 불어오는 소악루 마룻바닥에 앉아서 독서에 열중이다. 책을 읽고 있는 청년의 모습이 먼 옛날 이곳에서 풍류(風流)를 즐겼던 옛 문인들의 모습과 오버랩되어 아름답게 느껴진다.

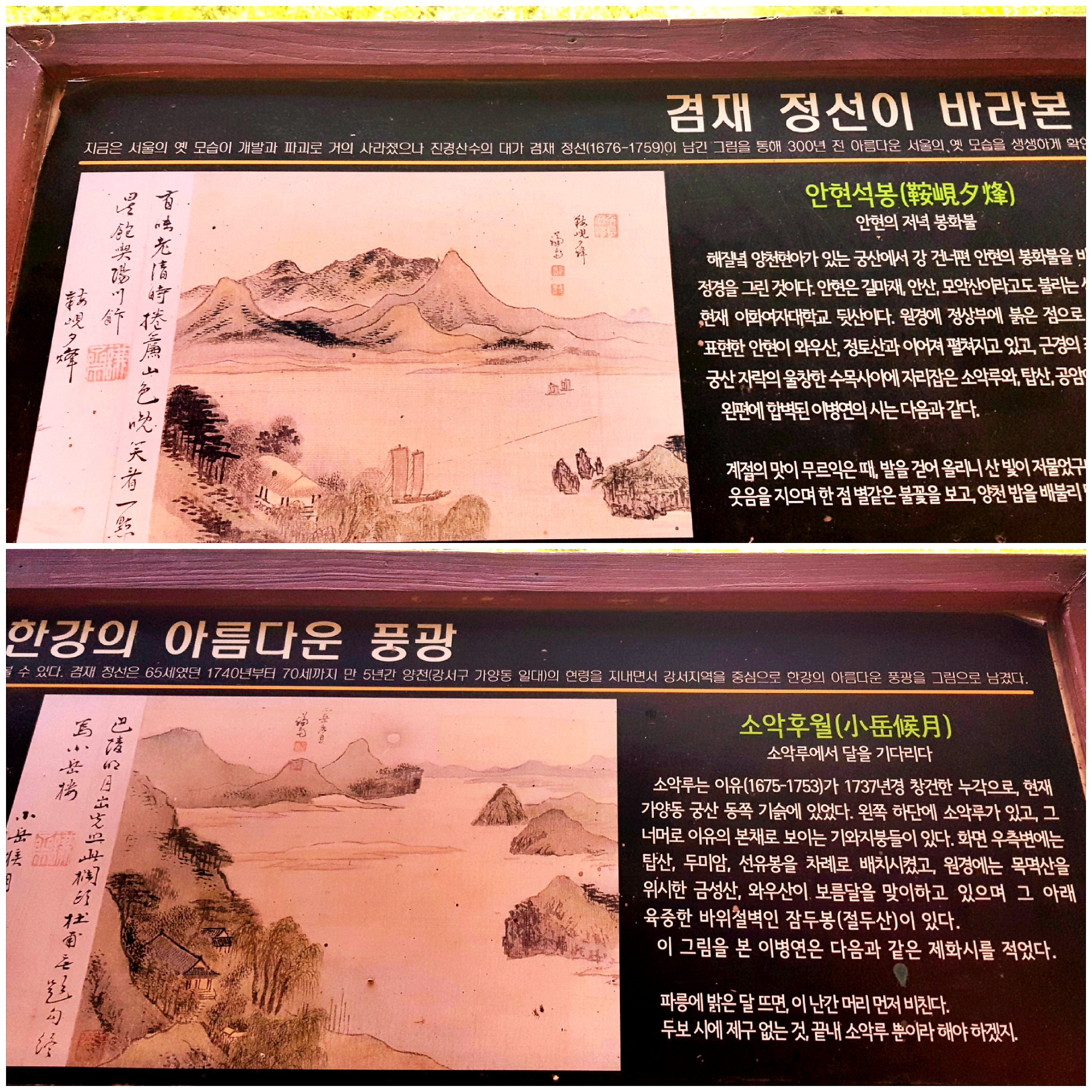

◇ 시는 그림이 되고 그림은 시가 되고

한강이 내려다보이는 소악루 바로 옆에 겸재 정선의 《경교명승첩》 중 한강의 아름다운 풍광을 그린 그림 《소악후월》(小岳候月)과 《안현석봉》(鞍峴夕烽)’ 두 작품을 이병연의 시와 함께 게시해 놓았다.

《안현석봉》(鞍峴夕烽)은 ‘안현의 저녁 봉화불’이라는 뜻으로 궁산에서 강 건너편 안현(지금의 이화여대 뒤편 안산)의 봉화를 바라본 풍경이다. 그림 왼편에 합벽된 이병연(李秉淵)의 시(詩)는 다음과 같다. “계절의 맛이 무르익은 때, 발을 걷어 올리니 산(山) 빛이 저물었구나. 웃음을 지으며 한 점 별같은 불꽃을 보고 양천 밥을 배불리 먹는다.”

또한 《소악후월》(小岳候月)은 소악루에서 달을 기다리는 정경을 담고 있은 그림이다. 이 그림을 본 이병연(李秉淵)은 다음과 같은 제화시(題畫詩)를 적었다. “파릉(巴陵)에 밝은 달 뜨면 이 난간머리 먼저 비친다. 두보(杜甫) 시(詩)에 제구 없는 것, 끝내 소악루(小岳樓) 뿐이라 해야 하겠지.”

◆ 소악후월(小岳候月) 소악루에서 달을 기다리다

소악루는 이유(李渘, 1675~1753)가 1737년경 창건한 누각으로 현재 가양동 궁산(宮山) 동쪽 기슭에 있었다. 왼쪽 하단에 소악루가 있고 그 너머로 이유의 본채로 보이는 기와지붕들이 있다. 화면 우측변에는 탑산, 두미암, 선유봉을 차례로 배치시켰고 원경에는 목멱산을 위시한 금성산, 와우산이 보름달을 맞이하고 있으며 그 아래 육중한 바위절벽인 잠두봉(蠶頭峰, 절두산)이 있다. 이 그림을 본 이병연(李秉淵)은 다음과 같은 제화시(題畫詩)를 적었다.

파릉(巴陵)에 밝은 달 뜨면 이 난간 머리 먼저 비친다

두보(杜甫) 시(詩)에 제구 없는 것, 끝내 소악루(小岳樓) 뿐이라 해야 하겠지

◆ 안현석봉(鞍峴夕烽)

안현의 저녁 봉화불

해질녘 양천현아가 있는 궁산에서 강 건너편 안현의 봉화불을 바라본 정경을 그린 것이다. 길마재, 안산, 모악산이라고도 불린 산으로 현재 이화여자대학교 뒷산이다. 원경에 정상부에 붉은 점으로 봉화를 표현한 안현이 와우산, 정토산과 이어져 펼쳐지고 있고 근경의 좌우에는 궁산 자락의 울창한 수목사이에 자리잡은 고악루와 탑산, 공암이 있다. 왼편에 합벽된 이병연(李秉淵)의 시(詩)는 다음과 같다.

계절의 맛이 무르익은 때, 발을 걷어 올리니 산(山) 빛이 저물었구나

웃음을 지으며 한 점 별같은 불꽃을 보고 양천 밥을 배불리 먹는다

◇ 정선의 그림과 이병연의 시 《시화환상간(詩畵換相看)》

진경산수화(眞景山水畵)의 대가인 겸재 정선(1676~1759)과 진경시(眞景詩)의 거장인 사천 이병연(1671~1751)은 어려서부터 서촌의 한 동네에 살면서 동문수학(同門修學)한 이래 평생지기로 지내온 사이였다. 이병연이 정선보다 5살 연상이지만 두 사람은 아주 가깝게 사귀고 정이 두터운 절친(切親)이었다. “시는 사천, 그림은 겸재 아니면 쳐주지 않는다”라는 말이 있을 정도로 그들의 시와 그림이 유명하였다. 그림이 가면 시가 오고, 시가 가면 그림이 오는 마음이 통하는 친구였다.

정선의 그림과 이병연의 시, 시화환상간(詩畵換相看) “나의 시와 그대의 그림을 서로 바꾸어서 보니 그 둘의 가벼움과 무거움의 가치를 어찌 말로 논할 수 있으랴”(간송미술관 소장). 진한 우정의 브로맨스(Bromance)다.

겸재 정선은 청하현감으로 있을 때 노모를 여의였다. 3년상을 치른 후 물러나서 옥인동 인곡에서 그림을 그리며 소일하다, 65세의 나이로 종5품 양천현령으로 부임한다. 이때 사천 이병연은 애틋한 마음으로 각별한 절친을 떠나보내는 송별시를 짓는다.

마중나온 아전들과 양화나루를 건너니

나루 끝이 바로 현아라네

서울에서 삼십 리

경계 내에는 백여 가구

일을 맡아보니 죄인들은 없고

누대에서 차 마시는 일뿐

때때로 관원이 찾아온다 해도

그 행차 모두 강화(江華)로 들어가는 거지

◇ 테뫼식 옛 성터 《서울양천고성지》

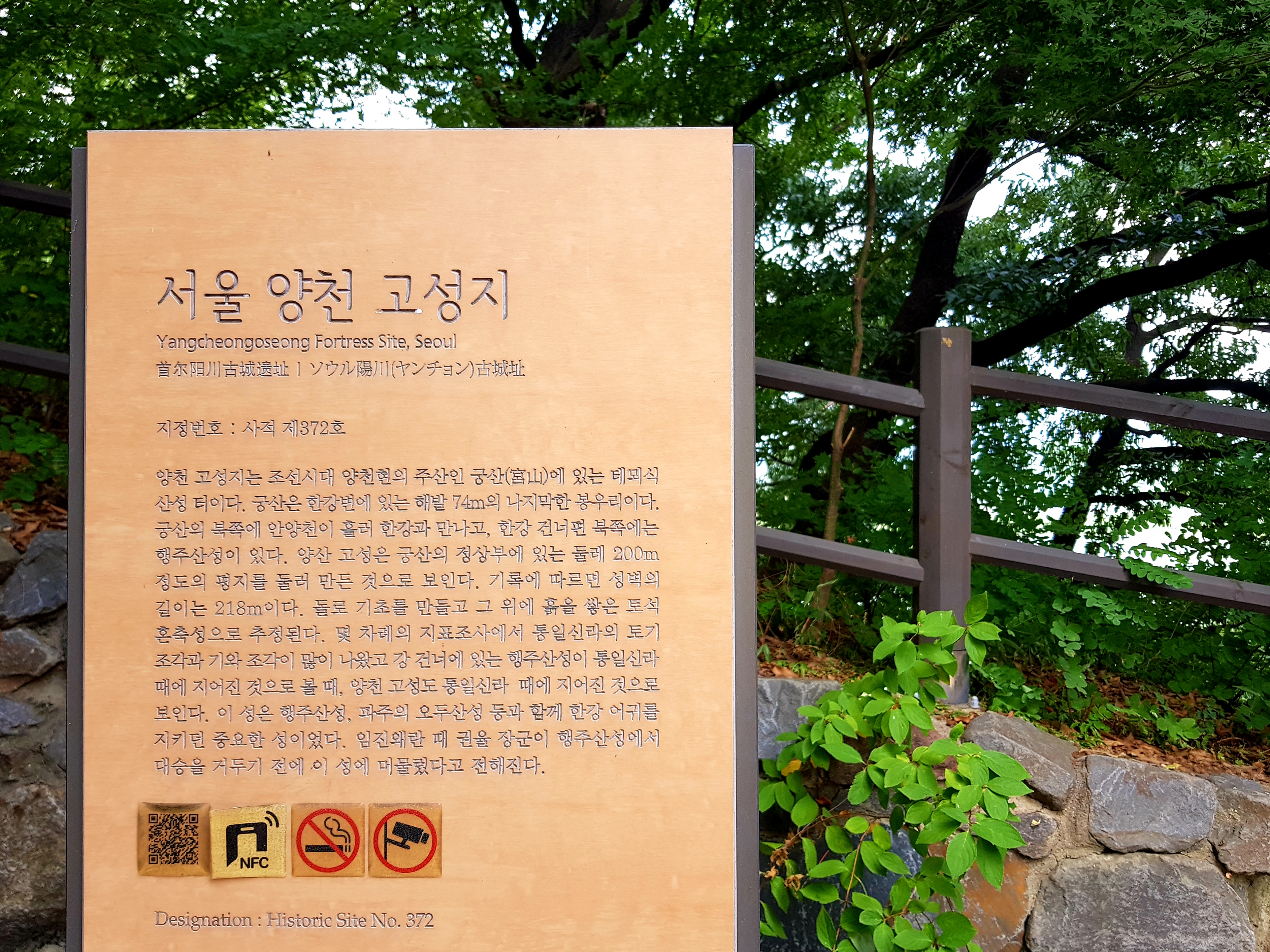

소악루에서 운치있고 아름다운 한강변 풍광을 마음에 담고 양천고성지로 걸음을 옮겼다. 양천고성지는 궁산 정상부에 있는 옛 성터다. 양천고성지는 산봉우리를 에워싸서 축조한 테뫼식 산성으로 적심석(積心石, 돌을 쌓을 때 안쪽에 심을 박아 쌓는 돌)과 돌 같은 성벽의 흔적이 남아있다. 산성은 축성 방식에 따라 포곡식과 테뫼식으로 나뉘는데, 포곡식은 산등성이와 계곡을 따라 쌓은 것이고, 테뫼식은 산정상을 중심으로 성벽을 두른 것이라고 한다.

안내판에 이렇게 적혀있다. “양천고성지(陽川古城址)는 조선시대 양천현의 궁산에 있는 테뫼식산성터다.(사적 제372호) 양천고성은 궁산 정상부의 평지를 둘러 만든 것으로 보인다. 기록에 따르면 성벽의 둘레는 218m이다. 돌로 기초를 만들고 그 위에 흙을 쌓은 토석혼축성으로 추정된다. 몇 차례 지표조사 결과 통일신라의 토기조각과 기와조각이 많이 나왔고 강 건너에 있는 행주산성이 통일신라 때 지어진 것으로 볼 때, 양천고성도 통일신라 때 지어진 것으로 보인다.”

◇ 전략적 요충지였던 《양천고성지》

양천고성은 행주산성과 파주의 오두산성 등과 함께 한강 어귀를 지키던 중요한 성이었다. 임진왜란 때 권율 장군이 이 성에 머물다가 한강을 건너갔으며 그후 행주산성 전투에서 크게 승리하였다는 이야기도 전해진다. 궁산은 이처럼 예로부터 전략적 요충지(要衝地)였다. 권율 장군의 행주대첩은 한산도대첩, 진주대첩과 함께 임진왜란 3대 대첩이라 불린다.

궁산에 있는 안내판에는 양천고성이 통일신라 때 축조된 것이라고 적혀있는데, 백과사전에는 백제시대(삼국시대)에 쌓은 산성으로 추정된다고 나와 있다. “백제 22대 문무왕이 웅진으로 천도(475년)하기 전, 강 건너 고구려의 침입에 대비하고 국경을 지키기 위해 쌓은 성이다. 발굴 결과 삼국시대 중 백제의 것으로 추정되는 성벽 및 기와편, 토기편이 출토되어 삼국의 세력 판도를 유추해 볼 수 있는 중요한 유적이다. 궁산의 정상부에 있는 둘레 200m 정도의 평지를 둘러 만든 것으로 보인다.”

◇ 민초의 번영과 행복을 빌던 사당 《성황사》

양천고성지를 둘러보고 내려오는 길 옆쪽에 조그마한 ‘관산성황사(關山成隍祠)’라는 사당(祠堂)이 보인다. 이 사당은 성황사 신(神)의 위패(位牌)를 모신 묘당(廟堂)이다. 성황사의 신은 여신(女神)으로 이곳 마을 사람들은 옛부터 도당(都堂)할머니로 모셨다고 한다. 이곳 사람들은 성황사 신(神)이 산 아래에 거주하는 민초(民草)들의 번영과 행복을 도와주고, 여러 악귀를 몰아내며 재앙과 돌림병을 막아준다고 믿었다. 이에 보답하고자 매년 음력 10월 초하룻날 제물(祭物)을 차려 산신제(山神祭)를 올리고 굿을 한다.(성황사 안내판 참고)

◇ 임진왜란의 명장, 《황진(黃瞋)》의 詩

성황사에 대한 안내문에 황진(黃瞋)의 시(詩)가 실려있어 눈길을 끈다. 황진이(黃眞伊)가 아니고 임진왜란 당시의 무관(武官) 황진 장군이다. 황희(黃喜) 정승의 5대손이라고 한다.

옛 산봉우리 매우 험한 것은 저절로 된 것이고

한강물이 밀물을 맞아서 띠를 띠웠더라

성 위에 남아있던 성의 담장도 다 없어졌는데

신령님을 숭배하는 마음으로 옛 사람을 본따서 마을 사람들이 해마다 굿을 하더라

황진(黃瞋) 장군은 임진왜란 전반기에 왜군의 전라도 침입을 막아 엄청난 공훈을 쌓은 명장이다. 용인 전투에서 패하였으나 패잔병을 수습하여 전력을 보존하고, 권율 장군과 함께 이차 전투에서 왜군을 방어하여 승리하였다. 이후 제2차 진주성 전투에서 응전하다 전사하였다. 조선시대 최고의 용장(勇將)으로 불러도 손색이 없다. 왜 이런 훌륭한 분을 지금까지 모르고 있었을까 부끄러운 마음이 든다.

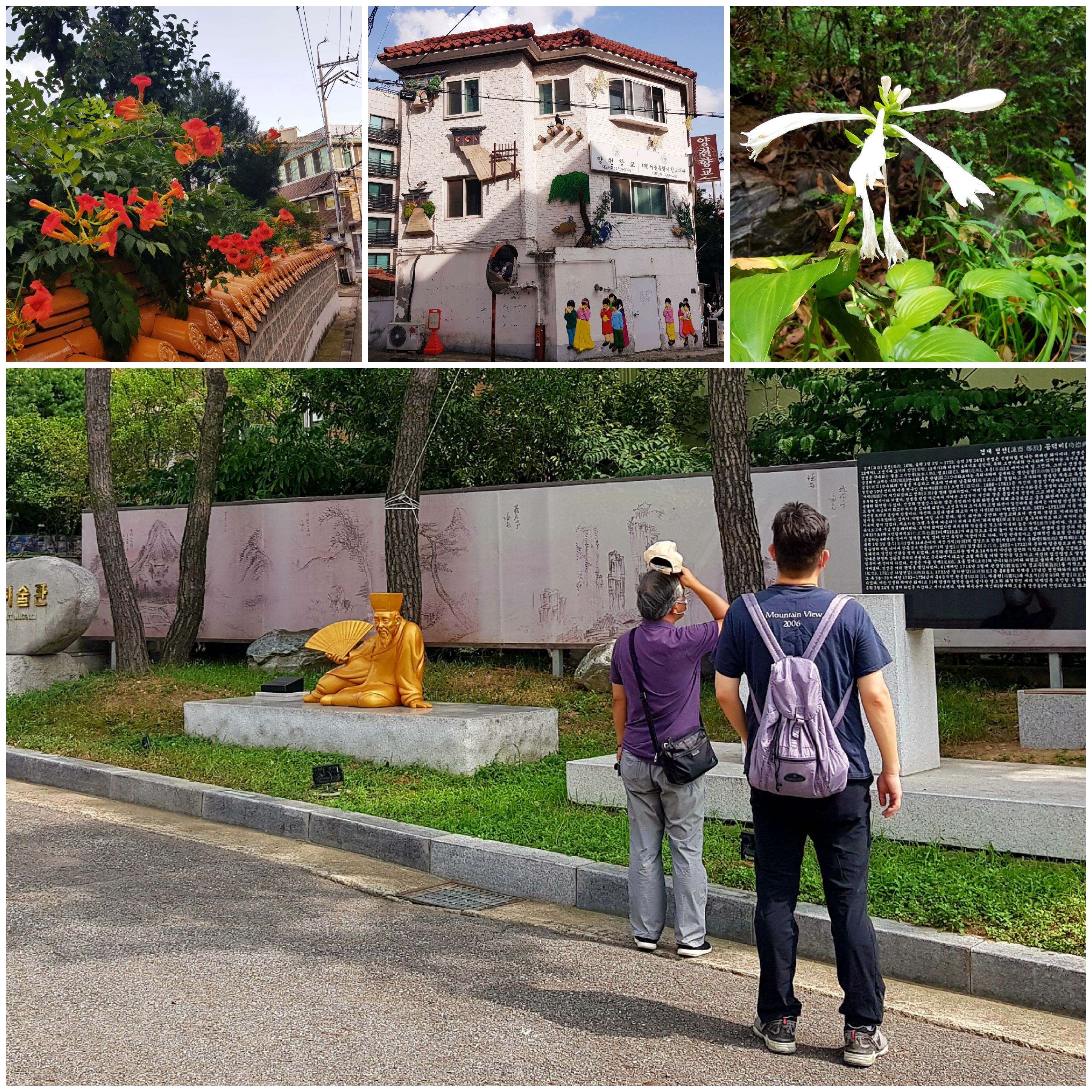

◇ 서울에 있는 유일한 향교 《양천향교》

양천고성지에서 잠시 휴식을 취한 후 둘레길을 따라 내려와서 ‘양천향교’(陽川鄕校)로 향했다. 아쉽게도 공사중이라 향교의 문이 굳게 닫혀 있다. 담장을 타고 붉게 피어오르던 아름다운 능소화 꽃도 함께 사라져 버렸다. 양천향교 정문 앞 층계 좌측에는 대여섯개의 비석이 서 있는데, 이 비석들은 양천현 관아가 개발될 때 그 주변에 흩어져 있던 역대 현령, 현감의 선정비(善政碑)를 모아둔 것이라고 한다.

◇ 유교 교육의 산실 《양천향교》

양천향교는 전국 234개 향교 중 서울에 있는 유일한 향교다. 향교는 고려 시대에도 있었지만 조선 왕조의 성립과 함께 숭유억불 정책으로 교육과 문화 기능 강화를 목적으로 확대되었다. 향교는 지방에 설치한 국립교육기관으로 중앙에 있는 성균관(成均館)과 함께 유교 교육의 산실로 중앙 정부의 관심아래 지방 수령에 의해 운영되었으며, 관리의 등용문인 과거(科擧) 제도와 밀접한 관련이 있었다고 한다. 양천향교는 태종 11년에 건립되었는데, 유학을 연구 강론하는 지방교육기관으로서의 역할을 하였다.(서울시 문화재 기념물 제8호) 양천향교 앞쪽에는 홍살문이 세워져 있다. 홍살문은 ‘붉은 화살문’이라는 뜻으로 능(陵)·원(園)·묘(廟)·궁전·관아 등의 정면에 세웠던 붉은 칠을 한 문(門)이다.

◇ 옛날국수 만드는 집 《사라져가는 것들》

양천향교를 둘러보고 내려오는 길, 어느 허름한 옛날 전통국수를 만드는 가게가 눈에 들어왔다. 가게 마당에 국수가락을 길게 빼내어 걸어놓고 말리고 있다. 요즈음은 볼 수 없는 추억을 소환하는 진기한 풍경이다. ‘배달중’이라는 팻말이 붙어 있어 그냥 지나쳤는데 ‘옛 추억거리’를 좋아하고 ‘사라지는 것들’을 아쉬워하는 이 교수의 말을 따라 다시 국수가게로 가 보았다. 마침 주인이 돌아와 있었다. 국수를 음식으로 만들어 팔지는 않고, 숙성시킨 밀가루로 국수가락을 뽑아 햇볕과 바람에 자연 건조시킨 후 알맞은 크기로 잘라 판다고 한다.

◇ 옛날국수 만드는 유일한 곳

가게 안에는 국수를 빼내는 틀도 있고, 팔려고 종이로 포장하여 쌓아놓은 국수도 있다. 메밀국수와 강황국수도 만들어 판다. 포장 하나에 10인분이라고 한다. 서울에서 옛날 전통방식으로 국수를 직접 제조하는 곳은 오직 이 가게 한 곳뿐이라고 한다. ‘30년 전통의 기술과 노하우, 궁산의 깨끗한 공기로 만든 옛날 전통국수’라고 써 붙여놓은 홍보문이 눈길을 끈다.

◇ 사라져가는 정겨운 풍경들

이 교수는 “국수를 바람에 말리는 집, 50년 만에 본다”며 옛날을 추억한다. 나도 옛 기억이 가물가물 되살아난다. 힘들게 살았던 옛날 어린 시절, 어머니는 집에서 직접 밀가루를 반죽하고 숙성시켜 홍두깨 방망이로 넓게 밀어서 칼로 썬 후 국수를 끓이셨다. 국수가락을 전통방식으로 만드는 가게도 사라지고, 집에서 어머니가 홍두깨로 직접 국수를 만들던 정겹던 풍경(風景)도 기억 속에만 남아 있다. 사라져가는 정겨운 풍경들이 어디 이것뿐이랴만.

◇ 옛날 수령의 관아 《양천현아지》

양천초등학교 사잇길로 나오니 양천현아지(陽川縣衙址) 표지석과 안내문이 보인다. 이곳이 옛날 양천현(陽川縣)의 수령이 사무를 맡아보는 관아가 있던 곳이다. 안내문에 적힌 글을 읽어보니 양천(陽川)이라는 고을의 명칭은 1310년(고려 충선왕 2년)으로부터 시작된다. 지금은 관아의 흔적을 찾을 길이 없으나 양천현령을 지낸 겸재 정선의 《양천현아》 등의 그림을 통해 당시의 건물 배치 형태를 알 수 있다고 한다. 정선은 65세부터 70세가 되던 해까지 만 5년간 현령으로 근무하면서 이 지역의 명승지들를 진경산수화로 남겼다.

◇ 모두들 말에서 내려 걸어가시오 《하마비(下馬碑)》

양천현아지에서 우측으로 조금난 걸으면 하마비(下馬碑)가 나온다. 종묘나 대궐 앞에서는 ‘大小人員皆下馬’(대소인원하마)라는 글을 새긴 하마비를 세웠다고 한다. ‘大小人員皆下馬’라는 말은 ‘대소인 누구를 막론하고 모두 말에서 내려 걸어가라’는 뜻이다. 이곳 하마비는 공자의 위패를 모시는 양천향교가 있어 조선 태종 13년(1413)에 만들었으며, 그 이후 공자를 모시는 모든 향교 앞에 하마비를 설치하게 되었다고 한다. 당시 향교의 위상을 짐작할 수 있다.

◇ 궁산역사·문화 탐방을 마치며

오늘은 고교 친구들과 함께 서울식물원을 시작으로 겸재정선미술관과 궁산땅굴, 궁산소악루, 서울양천고성지, 양천향교, 양천관아지, 하마비를 둘러보며 역사·문화 탐방을 하였다. “내려갈 때 보았네 올라갈 때 보지 못한 그 꽃” 어느 시인의 시구(詩句)처럼 궁산역사·문화둘레길은 자주 걷는 길이지만 올 때마다 새로운 것들, 못 보았던 것들이 보인다.

양천향교역에서 10분 거리에 있는 허준박물관과 허가바위도 둘러보려 했지만 시간이 늦어 다음 기회에 가기로 했다. 코로나 4단계라 함께 식사도 하지 못하고 양천향교역(9호선)에서 다음을 약속하며 헤어졌다. 기석 친구의 우정을 담아 집으로 돌아오는 길, 하마비 조형물에 쓰여 있는 주자의 권학문(勸學文)이 귓가에 맴돈다. 주자의 권학문은 학창시절 암송하며 마음에 새겼던 한시(漢詩)다.

少年易老學難成 (소년이노학난성)

一寸光陰不可經 (일출광음불가경)

未覺池塘春草夢 (미각지당춘초몽)

階前梧葉已秋聲 (계전오엽이추성)

소년은 늙기 쉽고 학문은 이루기 어려우니

짧은 시간이라도 가벼이 여기지 말라

연못가 봄풀은 아직 꿈에서 깨지 않았는데

섬돌 앞 오동나무 잎 지는 소리 들린다

/ 2021.08.14(토) 글=김영택

■ 추록(追錄): 덧붙이는 글

지난 토요일 고교 친구들과 함께 겸재정선미술관과 궁산 소악루를 탐방했다. 그때 함께 들르지 못한 선두암공원을 나홀로 찾아가 보았다. 선두암공원은 겸재 정선과 사천 이병연의 ‘시화환상간(詩畵換相看)’을 주제로 꾸며진 도심 속 쉼터공원이다.

◇ 시는 그림이 되고 그림은 시가 되고

진경산수화(眞景山水畵)의 대가 겸재 정선은 양천현령으로 근무하면서 그림을 그리기 위해 궁산 소악루를 자주 찾았다고 한다. 소악루에서 내려다 보는 한강 주변의 풍광이 말 그대로 절경(絶景)이었다. 소악루에는 겸재 정선의 《경교명승첩》(京郊名勝帖) 중 한강의 아름다운 풍광을 그린 그림 《소악후월》(小岳候月)과 《안현석봉》(鞍峴夕烽) 두 작품이 사천 이병연의 시와 함께 게시되어 있다.

진경산수화의 대가인 겸재 정선(1676~1759년)과 진경시(眞景詩)의 거장인 사천 이병연(1671~1751년)은 어려서부터 서촌(西村)의 한 동네에 살면서 동문수학(同門修學)한 이래 평생지기로 지내온 사이였다. 이병연이 정선보다 5살 연상이지만 두 사람은 아주 가깝게 사귀고 정이 두터운 절친(切親)이었다. ‘그림이 가면 시가 오고, 시가 가면 그림이 오는’ 마음이 통하는 친구였다. 당시 “시는 사천, 그림은 겸재 아니면 쳐주지 않는다”라는 말이 있을 정도로 그들의 시와 그림이 유명하였다고 한다.

◇ 살아 숨쉬는 작품 《시화환상간 미디어월》

양천향교역(9호선)에서 내려 7번 출구로 나와서 조금 걸어가니 선두암공원이 나온다. 전통마당과 정자 그리고 강서의 모습을 표현한 겸재 정선의 작품이 어우러진 전통문화공원이다. 전통기와로 담장을 둘렀고 시화정(詩畵亭)이라는 정자 앞에 넓은 전통마당이 펼쳐져 있다. 시화정이라는 정자 이름은 화가 정선과 시인 이병연의 ‘시화환상간’에서 따온 듯하다. 도로변를 따라 겸재의 진경산수화와 이병연의 제화시가 전시되어 있다. 조형물에 새겨진, 옛 시인과 화가의 멋진 우정이 깃든 ‘시화환상간’이라는 글귀가 내 가슴을 뛰게 한다.

‘시화환상간 미디어월(Media Wall)’에는 《경교명승첩》 33폭 중 양수리에서 양천에 이르는 한강 주변의 풍경을 담은 작품 10편을 영상으로 보여주고 있다. 또한 양천 일대의 아름다운 풍광을 담은 그림 《양천팔경》(陽川八景)이 펼쳐져 있고, 어린이들이 그린 산수화 그림들이 한쪽 벽면을 가득 메우고 있다. 정자 시화정은 코로나19로 들어가지 못하도록 입구를 테이프로 막아 놓았다.

‘선두암공원’이라는 이름은 세종대왕의 둘째 형인 효령대군(孝寧大君, 1396~1486년)과 관련이 있다고 한다. 독실한 불교신자였던 효령대군은 개국 조선의 숭유억불 정책에도 불구하고 궁산 서쪽 양천 후포리 산줄기에 ‘춘조정’에서 수도(修道)하였다. 당시 춘조정 정자가 있던 곳이 궁산 ‘선두암’이다. 선두암은 88올림픽 고속도로 개설공사로 사라졌지만, 마곡의 공원 이름으로 되살아난 것이다.

오늘은 ‘시화환상간’(詩畵換相看)을 주제로 꾸며진 도심속 쾌적한 전통문화의 공간인 선두암문화공원을 찾아 《경교명승첩》의 진경산수화와 《양천팔경》을 감상하며 겸재 정선과 사천 이병연의 ‘우정’을 마음에 담았다. “아는 만큼 보인다. 보이는 만큼 느낀다”고 했던가. 시와 그림의 세계를 알아가는 기쁨과 즐거움이 크다. 집으로 향하는 발걸음이 가볍다. 선두암문화공원은 양천향교역(9호선) 7번 출구로 나와 걸어서 5분 거리에 있다. 마곡나루역(9호선, 공항철도)에 내려서 서울식물원을 둘러본 후 그곳에서 산책 삼아 걸어갈 수도 있다.

/ 2021.08.18(수) 글=김영택

https://blog.daum.net/mulpure/15856637

[역사산책] 겸재 정선과 사천 이병연의 '시화환상간'.. 선두암공원을 찾아서 (2021.08.18)

■ 시인과 화가의 멋진 우정 '시화환상간' 시화환상간(詩畵換相看), 시와 그림을 바꾸어 감상하다. “나의 시와 그대의 그림을 서로 바꾸어서 보니 그 둘의 가벼움과 무거움의 가치를 어찌 말로

blog.daum.net

https://blog.daum.net/mulpure/15856658

[숲길산책] 봉제산 둘레길, 도심 속 자연을 걷다 (2021.08.22)

■ 치유의 숲길, 봉제산 둘레길을 걸으며 △ 일시: 2021.08.22 14:00~17:00 △ 장소: 강서구 등촌동 봉제산(鳳啼山) ▲ 오늘 코스 마곡나루역(9호선)~증미역~등서초등학교~봉제산 입구~북카페~숲속놀이

blog.daum.net

https://blog.daum.net/mulpure/15856893

[역사산책] 가양동 2·8공원, 상산 김도연 박사 흉상 (2021.09.19)

■ 궁산 역사·문화 둘레길 걷기 △ 일시: 2021.09.19(일) 14:00~16:00 ◇ 오늘 산책 코스 집 출발~서울식물원~호수원~주제공원~2·8공원~권농일기념비~상산 김도연 박사 동상~겸재정선미술관~망동산~궁

blog.daum.net

'[일상의 삶] 살아가는 이야기' 카테고리의 다른 글

| [좋은글] 인생이라는 여행.. 땅은 이름 없는 풀을 기르지 아니한다(2021.08.26) (0) | 2021.08.26 |

|---|---|

| [뉴스 News] 홍범도 장군의 귀환.. 나 78년 만에 고향땅 밟네, 고향 흙에 뜨거운 눈물 뚝뚝 떨어지네 (2021.08.20) (0) | 2021.08.20 |

| [에세이산책] 히로나카 헤이스케의 《학문의 즐거움》을 읽고 (2021.08.13) (0) | 2021.08.13 |

| [고담준론] 우리는 친구가 몇이나 될까? (2021.08.12) (0) | 2021.08.12 |

| [뉴스 News] 2020 서울대 수시 지원자들이 가장 많이 읽은 책은? '왜 세계의 절반은 굶주리는가' (2021.08.12) (0) | 2021.08.12 |