[유경희의 '힐링의 미술관'] 화가들의 악처 활용법 | 악처 덕분에 드라마틱한 생을 (daum.net)

[유경희의 '힐링의 미술관'] 화가들의 악처 활용법 | 악처 덕분에 드라마틱한 생을

증권거래소에서 일하는 파이낸셜 컨설턴트가 어느 날 잘나가는 자신의 직업을 그만뒀다. 그리고 화가가 됐다. 그저 일요화가회에서 아마추어로 그림을 그리던 사람이었다. 물론 아내와는 한마

news.v.daum.net

‘Aha oe Feii(What! Are you jealous?)’, 1892년, 캔버스에 유채, 고갱. 아내와 갈등을 겪던 고갱은 1886년 7월 문명에 대한 회의를 품고 타히티섬으로 떠났다. 이곳에서 고갱은 자연 상태의 원주민들을 주로 그리며 시름을 달랬다.

[유경희의 '힐링의 미술관'] 화가들의 악처 활용법.. 악처 덕분에 드라마틱한 생을

증권거래소에서 일하는 파이낸셜 컨설턴트가 어느 날 잘나가는 자신의 직업을 그만뒀다. 그리고 화가가 됐다. 그저 일요화가회에서 아마추어로 그림을 그리던 사람이었다. 물론 아내와는 한마디 상의도 하지 않았다. 게다가 아이는 다섯이나 된다. 당신이 아내라면 어떨 것인가? 혹은 당신 아내는 이럴 때 어떤 반응을 보일까?

이 스토리의 주인공은 인상파 화가 폴 고갱이다. 고갱의 아내인 덴마크 출신 메테 소피는 남편의 사직을 용서할 수 없었다. 용케 누리고 있던 윤택한 생활을 왜 버리는지 이해할 수 없었다. 얼마 전 들어선 뱃속의 태아까지 일곱 식구가 어떻게 살아야 할지 눈앞이 캄캄했다. 부부 사이에 치명적인 불신과 균열이 생겼다. 그림을 그리기 위해선 파리를 떠나 아내의 나라로 가야 했다. 처갓집의 도움을 기대했지만 메테의 친정은 고갱을 받아들이지 않았다. 고갱은 캔버스 판매원으로 일하기도 하고, 작은 전시를 열기도 했지만 무시당했다. 급기야 아내를 코펜하겐에 남겨둔 채 둘째 아들 클로비만 데리고 파리로 돌아왔다.

빈털터리가 돼 파리로 돌아온 고갱 부자는 이불 한 채조차 없었다. 아들이 병이 나자 아내에게 필요한 물건을 보내 달라는 편지를 여러 차례 부쳤지만 아내는 자기 아이마저 안쓰럽게 여기지 않는 듯 아무 응답이 없었다. 고갱은 다시 증권거래소에 일자리를 얻으려 했지만 금융공황 직후여서 일자리를 구할 수 없었다. 이때부터 부부는 잠깐씩 상면했을 뿐 지속적인 부부생활을 누리지 못했다.

이후 고갱이 남태평양으로 떠돌며 어린 원주민 여자들과 놀아나고 매독까지 걸리자 메테는 남편에 대한 모든 기대를 저버리고 끝내 남편을 용납하지 않았다. 메테는 평생 부부 관계를 회복하고자 노력한 흔적이 거의 없다. 남편 그림에 대한 인정도 없었다. 그녀는 언젠가 남편이 예술가로서 성공하리라는 기대조차 하지 않았다. 그래서인지 그녀는 남편이 작품을 보내면 바로바로 돈으로 바꿨다. 훗날 메테가 페미니스트가 된 것도 남편에 대한 복수심 때문일지 모른다.

예술가에게 가장 치명적인 악처는 어떤 여자일까? 아마 예술을 좋아하지 않는 아내일 것이다. 고갱이 쓴 편지를 보면 “부인이 자기 그림을 좋아하지 않는다”고 비난하는 내용이 나온다. 사실 가족의 삶을 망치게 한 그의 예술적 충동을 누군들 온전히 이해하겠는가. 아이러니하게도 고갱의 대부분 역작은 아내와 함께했던 시절보다 아내를 떠난 오랜 방황과 방랑생활 중에 나왔다. 사실 고갱이 일찍이 아내를 떠난 것도, 평범한 결혼생활이라는 족쇄를 찬 상태로는 예술적인 재능이 뻗어나갈 수 없다는 사실을 깨달았기 때문이다.

이렇듯 남편의 경제적 무능과 여성 편력 때문에 악처가 된 화가의 아내가 있다면, 자신의 약점을 이용해 은근히 남편을 옴짝달싹 못하게 지배하는 악처 아닌 악처도 있다. 고갱과 동시대 화가 피에르 보나르의 아내가 그렇다. 아내 마르트는 전형적인 악처가 아니다. 오히려 그녀는 심리·육체적 병을 앓고 있는 불쌍한 여자였다. 불쌍한 여자가 악처가 된 것은, 보나르가 이 불쌍한 여자를 돌보느라고 자기 가족은 물론 약혼녀, 친구들과도 소원해졌기 때문이다. 보나르는 아픈 여자를 선택한 결과, 악처를 선택한 것 이상의 고달픈(?) 인생을 살았다.

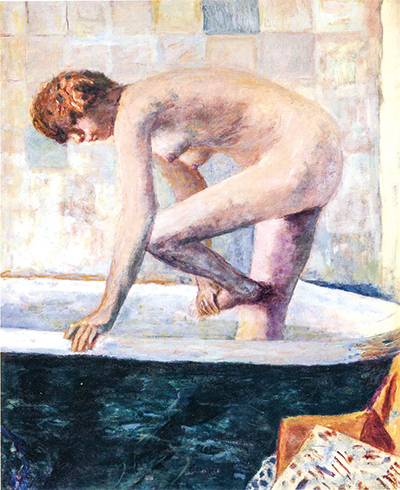

‘욕조에서 발을 닦고 있는 나부’. 1920~1922년, 캔버스에 유채, 보나르. 보나르는 강박증과 피해망상에 시달리는 병약한 아내 때문에 힘들어했지만 그럼에도 아내를 모델로 그림 그리기를 좋아했다.

보나르는 1893년 파리의 오스망 거리를 지나다 우연히 거리에서 마르트를 만났다. 당시 장례용 조화를 만드는 가게에서 일하고 있던 그녀는 침모나 심부름꾼 같은 직업을 전전한 미천한 계급의 여자였다. 보나르는 그녀와 만나자마자 동거에 들어갔고 거의 은둔에 가까운 삶을 살아간다. 그렇지만 마르트를 공식적 부인으로 삼지는 않았다. 두 사람이 결혼식을 올린 것은 만난 지 32년 만의 일이었다. 보나르는 마르트와 결혼하기 전 그의 모델이었고 연인이며 약혼까지 했던 아름다운 여인 르네 몽샤티에게 고통스러운 작별을 고했다. 그런데 그 약혼녀가 자살하고 만 것.

얼마 후 보나르는 거의 충동적으로 마르트와 혼인신고를 했고 모든 재산을 상속한다는 유서도 썼다. 사실 당시 마르트는 폐질환과 같은 육체적 질병뿐 아니라 피해망상, 강박증, 신경쇠약 따위의 정신적 질환을 동시에 앓고 있었다. 대인기피증이 점점 심해져 극단적으로 사람들을 꺼렸고, 보나르의 외출을 감시했다. 그녀는 보나르의 친구들이 아이디어를 훔쳐갈지도 모른다는 망상에 시달렸고, 화가는 강아지 산책을 핑계로 비밀리에 친구를 만나곤 했다. 아마 보나르는 건강한 약혼녀보다는 자신의 보호 본능을 자극하는 병든 여자를 버릴 수 없었던 모양이다.

보나르의 예술은 병적인 여자와 오랜 기간 연인 관계를 유지하면서 나왔다. 사실 그는 연인 마르트가 모델로서 무척 마음에 들었던 모양이다. 평생 그녀를 400여점 그렸으니 말이다.

어떤 점이 악처인 그녀를 보나르의 뮤즈가 되게 했던 것일까? 사실 마르트는 지독한 거짓말쟁이였다. 20대 초반에 만났을 때는 나이를 속였으며, 평생 본명을 숨기고 살았다. 만난 지 32년 만에 혼인신고할 때 나이와 본명이 드러났다. 그리고 보나르는 여전히 그녀가 무엇을 하던 여자인지 모른 상태로 살았다. 보통 사람이라면 이런 여자를 견디기 어려웠을 테지만 보나르는 그 사실을 알고 싶어 하지 않았다. 그녀의 비밀을 절대 캐묻는 법이 없었고, 오히려 그녀가 어떤 식으로든 환상을 주는 여자가 돼주길 바랐다.

보나르의 그림을 찬찬히 들여다보면, 병자는 그녀가 아니라 오히려 화가가 더 사이코로 보인다. 목욕하는 모습, 나른하게 휴식하는 모습, 차 마시는 모습의 마르트를 관음하고 있는 보나르의 시선이 보인다.

그런데 보나르는 그녀를 나이 든 모습으로 그린 적이 단 한 번도 없다. 특히 누드는 마르트가 50세가 넘어서 그려진 것인데도 불구하고, 늘 처음 만났던 그 당시의 젊은 육체로만 그렸다. 언제나 날씬한 무지갯빛의 여자로. 그리고 마르트가 주인공이 아닌 실내 풍경과 야외 풍경을 그릴 때도 그녀가 등장한다. 마치 투명인간 혹은 유령처럼 출몰한다. 마르트가 무엇을 하고 있든, 그림 속 그녀는 하나같이 아이처럼 천진하게 자기 자신에게 몰입해 있다. 자신 스스로와 사랑에 빠진 여자! 묘연한 존재였던 그녀는 상식적으로 악처였지만, 보나르에게는 아름다운 선처가 아니었을까?!

사실 처음부터 악처인 사람은 없다. 악처는 남편이 만드는 경우가 많다. 거장 혹은 예술가의 아내들은 유명한 남편에 가려져 실제보다 더 부정적으로 그려졌을 가능성이 크다. 감정과 생각이 상식적인 수준을 벗어나는 예술가들과 살다보면 억울하게 악처의 오명을 뒤집어쓴 측면도 있을 터다. 거꾸로 현대적 시각에서 보면 악처는 남편과 가정의 발전에 촉매제 역할을 한 강하고 현명한 아내라고도 볼 수 있지 않을까.

글=유경희 미술평론가ㅣ매경이코노미 2015.08.24

/ 2022.03.16 옮겨 적음