[쿠킹] 배추의 역사란, 배추김치를 먹고 말겠다는 욕망의 서사. (daum.net)

[쿠킹] 배추의 역사란, 배추김치를 먹고 말겠다는 욕망의 서사.

장보기에 레벨이 있다고 느껴지는 순간이 있다. 예를 들면 매의 눈으로 이거다 싶은 채소를 거침없이 골라내는 손놀림을 볼 때다. 딱 봐도 주부 경력이 많은, 고수의 포스를 풍기는 엄마들이 대

news.v.daum.net

장보기에 레벨이 있다고 느껴지는 순간이 있다. 예를 들면 매의 눈으로 이거다 싶은 채소를 거침없이 골라내는 손놀림을 볼 때다. 딱 봐도 주부 경력이 많은, 고수의 포스를 풍기는 엄마들이 대부분이다. 뭐, 진짜 좋은 채소를 골랐는지 사실 여부는 알 수 없지만.

이런 점은 나의 엄마도 비슷하다. 밭에서 직접 기른 채소를 먹고 자란 엄마는 채소를 까다롭게 고르는데, 그 까다로움이 최고조가 되는 때가 김장배추를 고르는 11월이다. 엄마가 찾는 배추는 늘씬하며 크기가 작다. 배추 뿌리까지 간식처럼 먹었다는 옛날 옛적 이야기도 종종 해주시는데, 뿌리는 고사하고 크기가 작은 배추를 찾는 것만도 여의치가 않다.

그러던 차에 농촌진흥청 국립원예특작과학원 채소과 김진희 박사가 해준 말은 반갑기까지 했다. “저희 부모님 세대만 해도 배추 뿌리가 달아서 간식으로 드셨다고 한다”는 말이다. 존재가 의심되던 배추를 증명받은 기분이었달까. 김진희 박사는 “우리나라 초기의 배추는 지금보다 뿌리가 더 발달했고 지상부(지표면에 있는 식물체의 부분)가 작았다”고 말한다. 새 품종을 만들어내는 육종을 거치며 지상부가 발달해 ‘엽수’가 많아지고 뿌리는 퇴화한 품종이 나왔다는 것이다.

엽수는 식물체 잎의 수를 말한다. 엽수, 그러니까 배춧잎이 많아야 결구도 잘 된다. ‘결구’는 배춧잎이 여러 겹으로 겹쳐서 속이 둥글게 꽉 찬 것을 말한다. 잎이 꽉꽉 들어차서 옆으로 통통한 요즘 배추는 결구배추다. 이에 비해 잎이 적고 속이 덜 차서 윗부분이 벌어진 것은 반결구배추다.

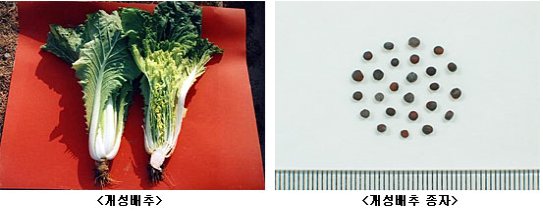

배추는 비결구에서 시작해 결구품종인 반결구와 결구로 발달했다고 하는데, 얘기가 너무 길어지지 않게 반결구의 역사부터 살펴보겠다. 반결구배추는 1800년대 중국에서 도입돼 1800년대 중반에 국내에 토착화했다고 알려진다. 1900년대에 들어서면서부터는 김장김치로 만들 수 있는 배추의 가을 재배가 시작됐다 하며, 대표적인 재래배추로는 ‘개성배추’와 ‘서울배추(경성배추)가 있다. 개성배추는 개성을 중심으로, 서울배추는 서울을 기준으로 남쪽에서 많이 재배했다.

재래배추는 맛이 좋았다는 기록이 남아있지만, 단점도 있었다. 추위에 약해 수확량이 적고 가격이 비쌌다. 그런데 당시 화교들이 중국에서 가져온 종자로 키운 호배추는 속이 꽉 차서 추위에 강했다고 한다. 호배추는 1930년대 전국으로 확대됐지만, 인기는 재래종이 더 좋았던 모양이다. 한국학중앙연구원 한국학대학원의 주영하 교수는 『식탁 위의 한국사』에서 “조선배추에 비해 호배추는 감칠맛이 적고 우거지도 많지 않았기 때문”이라고 그 이유를 적고 있다.

해방 후에는 배추 산업에 위기가 찾아왔다. 김진희 박사는 “우리나라 채소 종자 산업은 1945년 해방이 될 때까지 일본산 종묘에 의존해왔는데, 해방 후 수년 동안 채소 종자의 부족으로 심한 혼란을 겪었다”고 설명한다. 이때 채소 육종의 기틀을 마련한 사람이 우장춘 박사다. 우장춘 박사는 1954년 배추와 무의 종자를 생산하는 데 성공한다. 최초 일대잡종 배추품종인 ‘원예 1호’다.

원예 1호는 수확량이 많고 추위에 강한 호배추의 장점은 가져가되 크기와 모양이 균일하지 않은 재래종의 단점을 보완해 만든 결구종이다. 김진희 박사는 “재래종은 발아가 되지 않는 씨가 많아 수확이 들쭉날쭉하고 병충해 피해도 컸다. 이런 단점을 보완하기 위해 발아가 잘되고 엽수가 많으며 수확량을 늘리도록 개선했다”고 덧붙였다.

얼핏 복잡해 보이지만, 요약해보면 이렇다. 조상들은 잎이 많은 배추를 줄곧 바랐다. 왜냐면 김치를 만들어야 하니까. 김진희 박사는 “50년이 넘는 배추품종의 역사는 기본적으로 맛이나 재배가 더 용이한 방향으로 개량됐는데, 한마디로 김장하기 좋게끔 바뀌었다”고 한다. 세계김치연구소 문화진흥연구단 책임연구원인 박채린 박사도 같은 말을 한다. “우리는 김치를 만들기 위한 배추에 진심이었다. 모든 품종 개량이 그 방향이기 때문”이라고 말이다.

배추에 그렇게까지 진심인 이유는 무엇이었을까? “배추의 흰 줄기 부분의 맛을 선호했을 것이라고 짐작해볼 수 있다”는 것이 박채린 박사의 설명이다. “배추의 하얗고 노란 부분은 맛이 달고 고소하다. 푸른 잎만 있는 다른 채소에서 느끼기 어려운 맛이라, 당시 사람들에게는 새롭게 느껴지지 않았을까. 그래서 배추의 결구를 이뤄내려고 더 노력했을 것이라는 추정을 해볼 수 있다.”

재미있는 건 노동의 강도가 세지는 것을 감수하면서까지 배추를 고집했다는 점이다. 박채린 박사는 “배추가 대중화되기 전에 주로 먹던 무김치는 양념을 만들어 섞어버리면 끝인데, 배추는 소금에 절여서 물로 씻은 다음 물기를 빼야 한다”고 말한다. 해본 사람은 알겠지만, 이 과정이 생각보다 어렵다. 소금에 너무 절여도 안 되고 덜 절여도 곤란하다. 물기를 오래 빼면 배추의 숨이 살아난다. 게다가 배추의 흰 줄기 부위는 결구 형성이 많을수록 비중이 높다. 줄기까지 양념이 잘 배려면, 소금에 절여 배추 숨을 죽이는 과정을 소홀히 할 수가 없다.

그래도 중노동의 대가는 달콤하다. 김치에 갓 지은 밥만 있으면 언제든 든든한 한 끼가 가능하니까. 또 “다른 김치에 비해 배추김치는 활용도가 높다”고 박채린 박사는 말한다. 갖은 찌개로 끓여 먹을 수 있고 볶아서도 먹으며 국에도 넣어도 맛있다. 만두를 만들 수도 있고 볶음밥에도 잘 어울리며 보쌈이나 전으로도 최고다. 그뿐인가, 김치는 서양 요리에 곁들여도 의외로 잘 어울린다.

배추의 역사를 짧게나마 훑었음에도, 마지막까지 풀리지 않은 궁금증은 재래배추와 요즘 배추의 맛의 차이다. 결론부터 말하면 둘을 비교할 근거 있는 데이터가 없다. 재래배추를 먹어본 사람의 경험담만 남아있다. 맛도 궁금하지만 일단 재래배추를 구하기가 어려우니 아쉬운 부분이다. 사실 ‘요즘 배추’라고 통칭하지만, 같은 결구종이라도 품종마다 미세하게 맛과 모양이 다르다고 한다. 또 재배환경에 따라서도 맛은 달라진다. 하여간 구매할 때는 품종을 알 수 없다. 이것도 아쉬운 점이다.

다만 알게 모르게 여러 품종을 먹고 있는 것은 분명하다. 봄에 먹는 봄배추, 여름의 고랭지배추 모두 육종과 재배기술의 발달로 등장한 품종들이다. 김진희 박사는 “우리보다 먼저 배추를 재배하기 시작한 중국도 개발하지 못한 것이 바로 봄배추”라고 말한다. 계절에 구애받지 않고 일 년 내내 작물을 재배해 생산하는 걸 ‘주년 생산’이라고 하는데, 우리나라는 1980년대에 주년 생산 체계를 달성했다. 덕분에 사시사철 배추를 먹고 있다.

흥미로운 새 품종도 있다. 주로 기능 성분이 많은 배추다. 예를 들면 글루코시놀레이트 함량이 다른 배추보다 더 높은 반결구 배추품종이 있다. 글루코시놀레이트는 배추에 많은 항암물질이다. 배추와 양배추, 무, 순무 같은 배춧과 식물에 함유돼 있으며 항균과 살충 작용도 한다. 이 밖에도 속잎이 귤색인 배추, 지구온난화와 과잉 생산으로 생기는 가격하락을 막기 위해 개발한 재배 기간이 짧은 배추도 있다. 어쨌든 결론은, 우리가 잘 모를 뿐 육종은 계속되며 배추는 조금씩 변화하고 있다는 사실이다.

도움말=농촌진흥청 국립원예특작과학원 채소과 농업연구사 김진희·세계김치연구소 문화진흥연구단 책임연구원 박채린

참고서적=『조선시대 김치의 탄생』 『통김치, 탄생의 역사』 『식탁 위의 한국사』

이세라 쿠킹 객원기자ㅣ중앙일보 2021.11.13

/ 2022.07.24 옮겨 적음

'[문학산책] 소설 명시 수필 시조 동화' 카테고리의 다른 글

| [이지현의 기독문학기행] “예수는 늘 밖에서 나를 보고 있다” (0) | 2022.07.25 |

|---|---|

| [이지현의 기독문학기행] 아이들을 사랑한 이, 동화같은 봄을 선물하다 (0) | 2022.07.25 |

| [임의진의 시골편지] 망명객 (0) | 2022.07.23 |

| [임의진의 시골편지] 가면 올빼미 (0) | 2022.07.23 |

| [임의진의 시골편지] 부산 갈매기 (0) | 2022.07.23 |