예술혼을 위하여-(240) 노래로 역사를 남긴 작사가 손로원 (breaknews.com)

≪브레이크뉴스≫ 예술혼을 위하여-(240) 노래로 역사를 남긴 작사가 손로원

세상이열리면서소리는귀를열었고자연은눈을씻었다.이와같은태초의소리가음악이라면태초의자연은그림이다.태초에누군가가슴을딛고오는슬픔과희열

www.breaknews.com

[예술혼을 위하여] (240) 노래로 역사를 남긴 작사가 ‘손로원’

세상이 열리면서 소리는 귀를 열었고 자연은 눈을 씻었다. 이와 같은 태초의 소리가 음악이라면 태초의 자연은 그림이다. 태초에 누군가 가슴을 딛고 오는 슬픔과 희열을 흥얼거리고 외쳐온 소리와 가락이 노래가 되었음은 자명하다. 어느 민족이거나 가장 오랜 기록에는 춤추고 노래하는 그림들이 존재한다. 이는 단순한 기록이 아닌 동(動)적인 감성과 정(靜)적인 의식의 균형이 세상에서 가장 아름다운 것임을 의미한다. 바로 소리와 빛깔이 삶의 바탕임을 뜻하는 메시지이다.

이와 같은 오랜 인류의 역사 속에는 인간의 삶과 가장 친화적인 음악이 시대의 눈이 되고 귀가 되었다. 이렇듯 누구나 쉽게 가슴으로 부르고 마음으로 불러온 노래들이 공기와 물과 같은 숨결이 되어 오늘날의 대중가요로 발전한 것이다. 이와 같은 대중가요는 서민의 삶에 담긴 이야기를 꾸밈없는 빛깔과 무늬로 드리운 시대가 입어온 정신의 옷이었다.

이렇듯 하늘에 소망을 빌고 메마른 땅에 풀잎을 기르는 가짐으로 불러온 대중가요는 바로 시대의 체온계였다. 동양과 서양을 막론하고 예술(藝術-art)의 어원에 담긴 뜻이 세상이 빚어낸 문제의 구원과 해결의 소명이었음을 헤아리게 되면 결국 시대를 비추어온 대중가요가 서민의 예술로 승화된 시대의 거울이라는 사실에 이르게 된다.

이와 같은 대중가요에 담긴 우리의 역사를 헤아려 가면 시대의 눈이 되고 귀가 되었던 주옥같은 노랫말을 남긴 불멸의 작사가 손로원(孫露源. 1911∼1973)을 살피게 된다. 보편적으로 우리나라 대중 가요사에서 작사가의 양대 산맥으로 반야월(半夜月. 1917~2012)과 손로원을 평가한다. 이에 먼저 반야월 작사가에 대하여 잠시 살펴볼 필요가 있다. 반야월 작사가는 1917년 경남 마산에서 태어난 본명이 박창오(朴昌吾)였다, 그는 1942년 반달이라는 뜻을 가진 반야월(半夜月)이라는 예명으로 작사 활동을 시작하기 전후로 추미림(秋美林), 박남포(朴南蒲), 남궁려(南宮麗), 금동선(琴桐線), 허구(許久), 고향초(高香草), 옥단춘(玉丹春), 백구몽(白鷗夢) 등과 같은 많은 예명을 사용하였다.

또한, 주목할 내용은 우리가 진방남이라는 가수로 알고 있는 1940년 "불효자는 웁니다" 와 1941년 “고향 만리” 그리고 1942년 "꽃마차“로 가요사를 관통한 인기가수 진방남이 바로 반야월 작사가 본인으로 진방남이라는 예명으로 가수 활동을 하였던 사실이다. 그는 1939년 자신이 노래한 “넋두리 20년“을 처음 작사한 이후 자신이 불러 크게 히트한 ”꽃마차“에서부터 시대의 인기가요 ”단장의 미아리고개“, ”유정천리“, ”울고 넘는 박달재“, ”만리포 사랑“, ”아빠의 청춘“, ”무너진 사랑탑“, ”산장의 여인” “소양강 처녀” 등과 같은 불멸의 노래를 작사한 우리나라 가요사에 가장 많은 작사를 남긴 인물로 96세로 2012년 세상을 떠났다.

이와 같은 반야월 작사가와 양대 산맥을 이룬 작사가 손로원(孫露源. 1911∼1973)에 대한 이야기는 우리나라 대중 가요사에 남은 주옥같은 노랫말에 비하여 참담할 만큼 그 자료가 전해지지 않는다. 여러 자료를 종합하여 살펴보면 작사가 손로원(孫露源. 1911∼1973)에 대한 이야기는 그 내용이 명확하게 증명되지 않은 사뭇 다른 이야기들이 혼재한다. 그중 한국민족문화대백과를 비롯한 여러 내용을 살펴보면 다음과 같다.

한국민족문화대백과에서는 작사가 손로원은 서울에서 태어나 철원에서 자랐다. 독학으로 문학을 공부하여 1930년대부터 작사 활동을 하였다고 언급하고 있지만, 확인되지 않는 내용이다. 그는 무대장치에 필요한 미술 작업과 공연 포스터 작업에서 미술에 대한 재능을 드러내었으며 한국전쟁 당시 부산 피난 시절에 초상화작가로도 활동한 여러 증언이 존재하지만, 실제 작품으로 남은 기록은 없다.

한편, CJ 그룹 E&M의 음악 전문 채널 엠넷의 자료에 따르면 손로원은 경주 손씨(慶州 孫氏)로 6년제 고등보통학교 졸업으로 명시하고 있다, 이어 1932년 서양화가로 데뷔하였으며 1934년 시인으로 데뷔하였고 1943년 대중음악 작사가가 되었으며 1958년 영화평론가로도 활동하였다고 기록되어있다.

이와 같은 기록 이외에도 음악 평론가와 기자들이 단편적으로 서술한 여러 기록을 종합하여 보면 손로원은 1930년대에 시인과 작사가로 활동하였으나 치욕적인 일제의 시대 상황에 절필하고 술과 벗하며 그림을 그리고 초상화가로 활동하며 방랑 생활을 거듭한 것으로 추정된다. 기록 중에서 1991년 8월 30일 동아일보에 작사가 정두수(1937~2016)가 쓴 칼럼 “가요 100년 그 노래 그 사연”에 손로원에 대한 이야기가 실려 있다. 칼럼에서는 “1945년 화사한 봄날 금강산 차가운 계곡물이 흐르는 철원 어느 곳에 상복을 입은 손로원이 어머니 묘소에 무릎을 꿇고 있었으며 무성한 나무 그늘이 드리워지고 있었다.” 고 쓰고 있다. 이어 손로원은 연희전문 문과를 나온 부잣집 아들로 일제 강점기에 전국을 방랑하며 그림을 그리고 시를 썼다고 적고 있다. 이러한 손로원의 어머니는 남편을 여의고 홀로 많은 농사를 지으면서 아들의 방랑벽이 수그러지기를 기대하며 시집올 때 입고 왔던 연분홍 저고리와 치마를 고이 매만지며 로원이가 장가들 때 다시 입을 것이라고 늘 유언처럼 말하였다는 것이다.

이처럼 객지를 떠돌다 어머님의 임종 소식을 뒤늦게 접하고 어머님이 잠든 묘소에서 불효의 회한으로 통곡하는 손로원에 대한 이야기를 써가며 훗날 불멸의 가요 “봄날은 간다”가 쓰인 배경에 대하여 설명하고 있다. 이 기록 또한 작사가 정두수가 직접 현장에 있었는지에 대한 명확한 증빙이 되지 않은 기록이지만, 상당한 설득력이 느껴진다. 필자가 2005년 무렵부터 지인의 소개로 정두수 작사가를 가끔 뵈었던 경험으로 언제나 진지한 말씀이 새삼 기억되면서 당시 손로원 작사가에 대한 이야기를 상세하게 듣지 못한 아쉬움이 너무나 크다.

이와 같은 손로원은 1945년 봄 어머니가 세상을 떠난 후 부산에서 조국 광복을 맞았다. 이에 부산항으로 들어오는 동포들을 가득 태운 배를 보고 손회몽(孫懷夢)이라는 필명으로 귀국선 노래를 작사하여 이재호(1919~1960) 작곡으로 이인권(1919~1973)이 노래하였다. 이렇게 발표된 귀국선은 1947년 9월 음반으로 제작되었으나 당시 기술적인 문제로 완성되지 못한 것으로 전해졌다. 이에 1949년 재취입을 시도하였으나 이인권 가수와 연락이 닿지않아 신세영(申世影, 1926~ 2010, 본명 정정수)가수가 취입하였다. 이후 이인권이 6·25 한국 전쟁 당시 1952년 대구 오리엔트 레코드에서 다시 취입하게 되면서 큰 인기를 얻었다. 이후 손로원(孫露源)은 많은 작사를 하게 된다. 당시 그는 손로현(孫鷺顯), 손회몽(孫懷夢), 불방각(佛謗覺), 손영감(孫靈鑑), 나경숙(羅鏡淑), 부부린(夫婦麟), 남북평(南北平)등의 여러 필명을 사용하였으나 대체로 손로원孫露源)이었다.

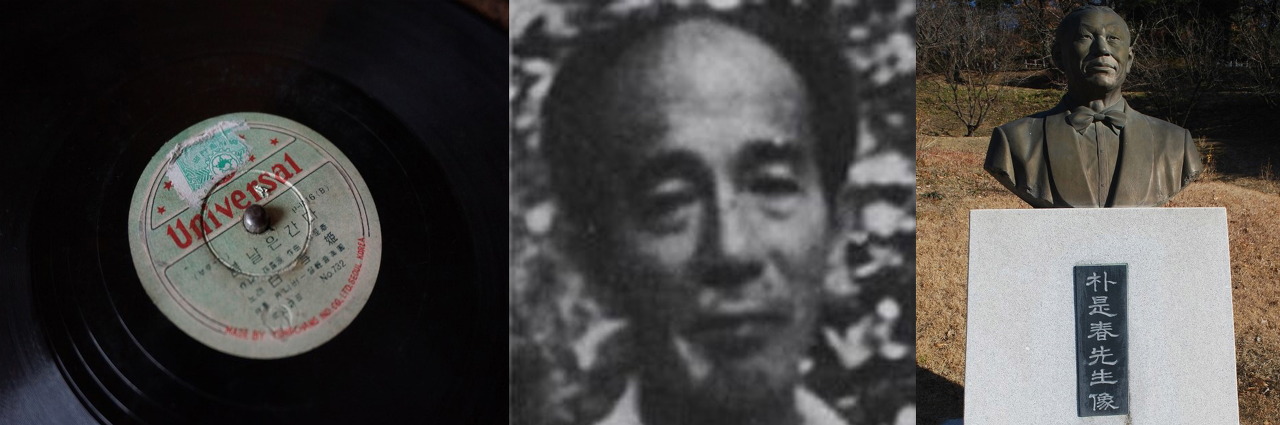

여기서 잠시 살펴 가야 하는 내용이 있다. 불후의 국민가수 이미자(李美子, 1941~)에 대한 데뷔곡 이야기이다. 그의 데뷔곡은 대체로 1959년 발표된 반야월(半夜月. 1917~2012)이 작사하고 나화랑(羅花郎. 1921~1983)이 작곡한 “열아홉 순정”으로 알려져 있다. 하지만 이는 엄밀하게 인기 데뷔곡이다. 이미자 가수는 1958년 문성여고 3학년 때 한국 최초의 텔레비전 방송이며 민영 상업방송이었던 HLKZ―TV 아마추어 노래 경연 프로그램 ‘예능로터리’에 출전하여 가수 나애심(羅愛心. 1930~2017. 본명 전봉선)의 1953년 데뷔곡 “밤의 탱고”를 불러 최고상을 받았다. 입상 이후 1958년 유니버설 레코드사의 전속 작곡가이었던 김성근 작곡과 손로원이 작사한 “도라지 블루스”와 이어 킹스타 레코드사로 이적하여 1959년 반야월 작사 나화랑 작곡의 “열아홉 순정”을 취입한 후 손로원 작사 나화랑 작곡의 워싱턴 블루스를 취입하였던 것으로 많은 자료에서 살펴진다.

이와 같은 내용은 한국 대중음악박물관이 소장한 유니버샬레코드와 킹스타레코드 그리고 신세기레코드사에서 제작된 SP 음반에 수록된 앞에서 언급한 노래 이외에도 함께 발표된 “무명초” “영원한 나의 사랑” “애수의 블루스” 등이 확인된다. 이어 대중문화평론가 최규성의 기록에 의하면 녹음된 음원을 음반으로 출시하면서 그 관리를 위하여 음원의 고유한 번호를 나타내는 매트릭스 번호(matrix number)가 기록된 SP 음반을 바탕으로 음반 번호 P1314의 “아리랑 상사병”과 P1315 “무명초”의 음반 기록을 근거로 “아리랑 상사병”을 현존하는 기록상의 데뷔곡으로 정리하고 있다.

이와 같은 불멸의 작사가 손로원은 우리나라 대중 음악사에 가슴으로 불러온 주옥같은 노래들을 작사하였다. 3,000여곡에 이르는 노랫말 중에서 대표적인 노래들을 살펴보면 다음과 같다. 그는 조국 광복 이후 손회몽(孫懷夢)이라는 필명으로 이인권이 부른 귀국선 노래를 작사한 이후 1950년 6·25 한국전쟁이 일어나면서 부산으로 피난하였다. 그는 용두산 공원 근처 판잣집 단칸방에서 초상화를 그리고 노랫말을 작사하며 생활하였다. 당시 그의 모습에 대한 여러 기록을 종합하면 사시사철 검정 고무신에 검정 점퍼를 입고 다니던 그는 지독한 애주가로 ‘막걸리 대장’으로 불렸다고 전하고 있다.

그는 1953년 “에레나가 된 순희”와 “신라의 칼‘을 작사하였다. 이 노래는 레코드 바늘을 팔다 부산 피난 시절 도미도 레코드사를 세운 작곡가 한복남(韓福男. 1919~1991)이 작곡하여 이북 출신 실향민 가수 한정무(韓正茂, 1919~1960)가 취입하였다. 이와 같은 “에레나가 된 순희”는 훗날 가수 안다성(1930~)이 다시 불러 인기를 끌었던 노래이다.

가수 한정무는 당시 전쟁 중에 실향민의 애환을 불러일으킨 ”고향이 그리워도 못 가는 신세“ “저 하늘 저 산 아래 아득한 천리” 로 시작되는 ‘꿈에 본 내 고향’을 취입하여 대히트를 가져왔다. 이와 같은 ‘꿈에 본 내 고향’은 토속어로 민족의 정신을 시로 남긴 백석(白石. 1912~1996) 시인과 교유하였던 시인이며 작사가였던 박두환이 백석의 “북방에서”를 바탕으로 작사하고 김기태가 작곡한 노래였다. 본래 이 노래는 평양 출신의 성악가 가수 문일화(文一華. 1919~)가 1942년 출범한 반도가극단(半島歌劇團) 가수로 활동하면서 부르던 노래였다. 이후 평양 출신 가수 송달협(宋達協, 1917~1955)이 오케레코드의 오케그랜드쇼단이 일본 순회공연을 위하여 조선악극단으로 개명한 극단에서 불러 상당한 인기를 가져왔던 노래였다. 이어 조국광복 이후 한국전쟁이 일어나 부산 피난처에서 가수 한정무가 한복남 도미도 레코드 사장과 함께 있다가 어느 취객이 부르는 구슬픈 "꿈에 본 내 고향"을 듣게 되면서 당시까지 취입이 되지 않았던 "꿈에 본 내 고향"을 한정무가 취입하여 당시 남하한 실향민의 심금을 울리면서 큰 인기를 가져왔다. 이러한 가수 한정무는 1960년 불의의 교통사고로 42세로 세상을 떠났다.

작사가 손로원은 1953년 적십자기를 게양하고 부산항에 정박한 미국에서 온 의료 선에 승선한 하얀 가운을 입은 평화의 사도 간호사들을 보면서 샌프란시스코를 그려냈다. “비너스 동상을 얼싸안고 소근대는 별 그림자” “금문교 푸른 물에 찰랑대며 춤춘다” “불러라 샌프란시스코야! 태평양 로맨스야!”로 노래하는 1953년 장세정이 부른 노래 “샌프란시스코” 의 노랫말이 탄생한 것이다.

이에 앞선 1953년 1월 30일 구정을 앞둔 부산 국제시장에 대화재가 일어났다. 1950년 5월 개장된 부산 국제시장은 6월 한국전쟁이 일어나 임시정부가 세워지면서 부산으로 피난민이 몰려들고 미군이 진주하면서 군용물자와 온갖 상품이 부산항으로 밀려들었다, 이와 같은 부산 국제시장에 대화재가 일어나 모든 점포를 불태웠다. 당시 1950년 “울고 넘는 박달재”를 노래하여 인기를 끌었던 가수 박재홍(朴載弘, 1924~1989)이 전기 기술자로 국제시장에 열었던 점포가 불에 타버렸다. 이에 작사가 손로원과 작곡가 김초성이 이를 위로하려 국제시장에 들렀을 때 손로원이 동광동에서 중앙동을 잇는 영선 고개에 놓인 일명 ‘사십 계단’의 계단 숫자를 헤아리고 있었다.

이와 같은 손로원의 감성에서 쓰인 노랫말에 이재호가 곡을 붙여 박재홍이 노래한 “사십 계단 층층대에 앉아 우는 나그네”로 시작되는 “경상도 아가씨”이다. 당시 이 노래는 전쟁 중에도 많은 음반이 팔려나간 대 히트를 기록하였다. 이에 손로원 작사 이재호 작곡으로 박재홍이 “물방아 도는 내력”을 연이어 발표하였다. 그해 겨울이었다, 1953년 11월 27일 부산 영주동 산동네 판잣집에서 불이나 겨울 강풍을 타고 영선 고개를 넘어 용두산 판자촌과 옛 부산역 일대를 태워버린 부산역 대화재가 다시 일어났다. 작사가 손로원은 당시 판잣집 단칸방에 고이 간직한 연분홍 치마저고리를 입고 찍었던 어머니의 사진을 잃었다. 불멸의 가요 “봄날은 간다”가 탄생한 배경이다. 손로원은 참담한 겨울을 보내며 불효의 회한을 매만지면서 아득한 회억의 봄을 걸어오는 어머니를 떠올리며 영원한 국민의 노래 “봄날은 간다”를 썼다. 다음 해 1954년 봄이 저무는 어느 날 손로원은 대구의 오리엔트레코드사에 있었던 작곡가 박시춘에게 “봄날은 간다” 작사를 전하여 작곡이 완성되어 백설희가 부르면서 영원한 노래 “봄날은 간다”가 탄생한 것이다.

“봄날은 간다” 가사 전문 (손로원 작사, 박시춘 작곡, 백설희 노래)

연분홍 치마가 봄바람에 휘날리더라

오늘도 옷고름 씹어 가며 산 제비 넘나드는 성황당 길에

꽃이 피면 같이 웃고 꽃이 지면 같이 울던

알뜰한 그 맹세에 봄날은 간다.

열아홉 시절은 황혼 속에 슬퍼지더라

오늘도 앙가슴 두드리며 뜬구름 흘러가는 신작로 길에

새가 날면 따라 웃고 새가 울면 따라 울던

얄궂은 그 노래에 봄날은 간다.

새파란 풀잎이 물에 떠서 흘러가더라

오늘도 꽃 편지 내던지며 청 노새 짤랑대는 역마차 길에

별이 뜨면 서로 웃고 별이 지면 서로 울던

실없는 그 기약에 봄날은 간다.

이 노래는 본래 3절 가사로 되어 있었으나, 1954년 대구의 유니버설레코드사에서 취입된 노래의 초판에는 녹음시간의 문제로 2절 가사가 담겨있지 않았다. 이후 재판이 녹음되면서 게재되었다. “봄날은 간다” 노래 가사는 어느 시 전문 잡지의 2003년 시인 대상 설문조사에서 애창 대중가요 1위로 선정되었다. 또한, 우리나라 주요한 가수들이 가장 많이 리메이크하여 부른 노래 중 하나이다. 노래 가사 중에 “옷고름 씹어가며” “앙가슴 두드리며” “새파란 풀잎이 물에 떠서” “얄궂은 그 노래에 봄날은 간다”와 같은 감성의 서정성은 그 어떤 시에 견주어도 너무나 아름답다.

이와 같은 부산과의 처연한 인연 속에서 주옥같은 노랫말을 탄생 시킨 손로원은 당시 부산 단칸방에 세계 지도를 붙여 놓고 특별한 노랫말을 연이어 작사하였다. 이는 1952년 가수 현인이 부른 전오승 작곡의 “인도의 향불”과 1953년 장세정이 부른 노래 박시춘 작곡의 “샌프란시스코” 의 작사 이후 1953년 “페르시아 왕자”를 작사하여 한복남 작곡으로 허민이 노래하였다. 이후 손로원이 작사한 “홍콩 아가씨” 는 이재호 작곡으로 금사향이 노래하여 1954년 발표되었다. 이어 손로원 작사 박시춘 작곡으로 백설희가 노래한 “아메리카 차이나타운”과 같은 이국적인 정취의 노랫말을 담은 가사들을 쏟아놓았다. 이는 한국전쟁 이후 외국에 대한 동경이 깊어진 시대 상황을 반영한 것이었다.

이처럼 우리 가요사에 헤아릴 수 없는 주옥과 같은 노래를 남긴 손로원의 가장 대표적인 노래 중 하나로 많은 일화를 남긴 노래가 있다, 바로 1956년 손로원이 작사하여 박춘석이 작곡하고 손인호(孫仁鎬, 1927~2016)가 부른 “비 내리는 호남선”이다, 이 노래는 1955년 서울대 음대를 중퇴한 박단마그랜드쇼 단장을 맡고 있었던 작곡가 박춘석이 목포 공연 때문에 호남선 기차를 타고 가다 구상한 노래였다. 당시 작사가 손로원에게 가사를 부탁하여 다음 해 1956년 2월 손인호가 이를 녹음하였다.

목이 메인 이별가를 불러야 옳으냐/ 돌아서서 피눈물을 흘려야 옳으냐/ 사랑이란 이런가요 비나리는 호남선에/ 헤어지던 그 인사가 야속도 하더란다/ 로 시작되는 ‘비나리는 호남선’ 은 이렇게 탄생한 노래였다. 이후 바로 이 노래가 시대의 노래가 되는 사건이 발생하였다. 이는 1956년 5월 15일 실시되는 제3대 대통령 선거를 앞두고 유력한 야당 후보 신익희(申翼熙. 1894~1956)가 5월 5일 호남지방 유세를 위하여 전주로 가던 열차에서 뇌출혈로 갑자기 사망하였다.

당시 이승만 대통령은 초대와 2대 대통령을 지낸 재선으로 제3대 대통령 선거에 출마할 수 없었다. 그러나 그해 5월 총선에서 다수 의석을 차지한 자유당은 종신 집권을 위해 중임 제한을 없앤 헌법 개정안을 제출하여 11월 27일 국회 표결에서 가결 정족수에 한 명이 부족한 135명이 찬성표를 던져 부결되었다. 그러나 자유당은 온갖 폭력적이고 부정한 방법을 동원하여 국회를 열어 헌법 개정의 가결이 재적의원 203명의 3분의 2인 135.33명이 사람을 나눌 수 없으므로 수학적 방식의 반올림을 통하여 의결정족수는 135명이라는 이른바 사사오입이라는 부정한 논리를 세웠다, 결국 대한민국 역사상 헌법을 짓밟은 사건이었다. 이렇게 부정한 방법으로 자유당 이승만 대통령은 다시 출마하였으나“못 살겠다 갈아보자”라는 민주당 신익희 후보를 열렬히 지지하는 온 국민의 열망에 평화적인 정권 교체를 눈앞에 두었으나 갑작스러운 타계로 온 나라가 슬픔에 잠기고 말았다.

당일 오후 4시 무렵이었다. 신익희의 유해가 서울역에 도착하면서 구름처럼 모여든 군중들이 유해를 경무대 방향으로 가져가려 시도하면서 경찰과 충돌하여 10여명의 사상자와 함께 많은 시민이 체포되었다. 당시 신익희 선생의 유해가 서울역에 도착하면서 시민과 청년들이 “비 내리는 호남선”을 열창하면서 서울역은 열창으로 울려 퍼져 그 열기가 실로 엄청났음을 당시의 기록들은 전하고 있다.

이와 같은 시대 상황과 무관하게 만들어진 노래 “비 내리는 호남선”이 노랫말에 담긴 감성이 시대의 사건과 연관되어 애창되면서 많은 소문이 꼬리를 물었다. 더구나 당시 28세였던 가수 손인호가 얼굴 없는 가수로 소문은 더욱더 크게 번져갔으며 이에 가수 손인호와 작곡가 박춘석은 물론 작사가 손로원은 당국에 불려가 심한 조사를 받았다. 그러나 이 노래는 추모의 슬픔과 함께 민초의 열망을 담은 노래로 더욱 많이 불리면서 시대 상황을 반영한 가요의 역할을 절감하게 하였다.

불멸의 작사가 손로원은 1973년 12월 11일 부산에서 불의의 교통사고를 당하여 안타깝게 세상을 떠났다. 주옥과 같은 노랫말을 통하여 시대의 애환과 정신을 전한 그는 일생을 욕심이 없는 방랑의 예술가로 살다 갔다, 그러나 너무나 안타까운 것은 우리나라 가요사의 작사가 양대 산맥으로 시대를 관통한 감성은 끝없는 노래로 흐르고 있지만, 정작 그에 대한 자료와 기록은 참담할 만큼 미비하다. 이제라도 모든 자료를 검증하고 규합하여 불멸의 노래에 담긴 뜻과 정신을 보존해야 마땅하다.

이는 그가 작사한 노래 “봄날은 간다”가 우리나라 주요한 가수가 가장 많이 리메이크하여 부른 노래라는 사실과 우리나라 시인들이 선정한 가장 아름다운 노랫말이라는 사실에서 더욱더 그러하다, 작사가에 대한 최소한의 자료마저 바르게 정리하지 못하고 방치해버린 부끄러움도 우리의 몫임을 깊게 새겨야 할 것이다.

필자: 이일영, 시인. 한국미술센터 관장, 칼럼니스트ㅣ브레이크뉴스 2019.04.06

/ 2022.05.07 옮겨 적음

'[역사예술] 역사 예술 문화 경영' 카테고리의 다른 글

| [이미혜의 발길따라 그림따라] 법은 공정한가 (0) | 2022.05.09 |

|---|---|

| [이미혜의 발길따라 그림따라] 인간의 부재 - 대량살상 시대의 미학 (0) | 2022.05.09 |

| [이미혜의 발길따라 그림따라] 웨딩드레스는 어떻게 흰색이 되었나 (0) | 2022.05.06 |

| [이미혜의 발길따라 그림따라] 자본주의의 초상 (0) | 2022.05.06 |

| [이미혜의 발길따라 그림따라] 여성 화가가 그린 어린이 (0) | 2022.05.06 |